Al contemplar aquella Mujer frente al espejo (1996) de Fernando Botero uno necesariamente tendría que recitar las palabras completas con que el escritor Agustín Monsreal describe a su «Amada colombina»: «Esa mujer alabadísima tenía las piernas gordas. Gordas desde el dedo gordo del pie. […] Gordas de una voracidad pulposa, solícita, caliente. Combativa. Fiera. Temeraria. […] Una gordura como hecha a mano con arte de alfarero. Una gordura prodigiosa. Una gordura bella, juguetona, complaciente. […] Conocerlas es querer ser inmortal, vivir eternamente sólo para celebrar cada día tanto esplendor, tanta magnificencia». Imagen y texto dibujan-narran la misma cosa: la belleza del volumen y su prodigiosa abundancia.

El boterismo o la boterización es el sello indiscutible de Fernando Botero, el pintor colombiano nacido en Medellín, el 19 de abril de 1932, en el seno de una familia de recursos muy limitados. Su padre, David, era un arriero que comercializaba mercancías entre los poblados aledaños y su madre, Flor Angulo, una mujer de su época y sus circunstancias, que enviudó muy joven con tres hijos pequeñitos. Uno de ellos, Fernando, siguió el consejo de su tío Joaquín y se matriculó en la escuela taurina a los doce años con la intención de convertirse en banderillero; sin embargo, con el tiempo decidió no lidiar al toro sino pintarlo, aquellos fueron los primeros dibujos que vendió por dos pesos en la misma plaza.

El mundo, la mejor escuela

En 1989 exponía la serie La Corrida en el Museo de Arte Rufino Tamayo de México, para entonces, Fernando Botero era harto conocido. No recuerdo cómo fue que decidí a ir a la inauguración con algunas amigas. Al llegar encontramos una multitud formada por cámaras de televisión y periodistas, personajes ilustres de la intelectualidad y del mundo de la política; el pintor mexicano José Luis Cuevas cuenta que con particular gusto se presentó al evento para saludar a su amigo, como yo con mi ingenuidad a cuestas. Cuevas fue ninguneado por Botero, y yo, pisoteada por la multitud, vi sus cuadros, pero ni de cerquita a Fernando. A los dos nos fue terrible.

La fama del colombiano era ya longeva, muchos días habían transcurrido de aquellos en los que su familia compadecía a su madre diciendo: «Pobre mujer, le salió un hijo pintor». Pero Flor apoyaba a Fernando, quien a los 17 años se consiguió un trabajo como ilustrador de las páginas culturales en el diario El colombiano para pagarse sus estudios.

En 1949 partió a Bogotá y comenzó un peregrinar que primero lo llevó a la costa caribeña, incluido por el romanticismo de la vida y obra de Gauguin en Tahití —quería ser como él—, y el estilo corpulento de la figuras rosadas de Picasso. El dinero de unos cuadros que logró vender y el recibido tras ganar un premio, le permitió hacerse a la mar; llegó a Barcelona en 1952 y casi de inmediato se trasladó a Madrid, se instaló en un cuarto localizado frente al Museo del Prado, donde se dedicó a copiar las grandes obras de los maestros de la pintura universal. Tras una breve estancia en París marchó a Florencia, donde aprehendió el estilo de la Academia de San Marcos, la luminosidad de la pintura renacentista, el equilibrio universal y el sabor local que no hacen más que acrecentar su fascinación por lo monumental: Michellangelo y Da Vinci.

Lee el artículo completo en Algarabía #184

Regresó a Bogotá, pero su exposición fracasó, y casi de inmediato, en 1956, llega por primera vez a la Ciudad de México, sin nada más que su deseo de pintar y la certeza de buscar algo diferente para su trabajo. Es aquí donde descubre en el arte precolombino, principalmente en el arte olmeca, el volumen de los objetos, la posibilidad de expandir y dilatar las formas. Sus cuadros de entonces están incluidos cromática y temáticamente por Rufino Tamayo, y a nivel formal por su compatriota Alejandro Obregón.

El propio Botero relata que a finales de ese año preparaba material para la exposición de la Unión Panamericana en Washington, cuando:

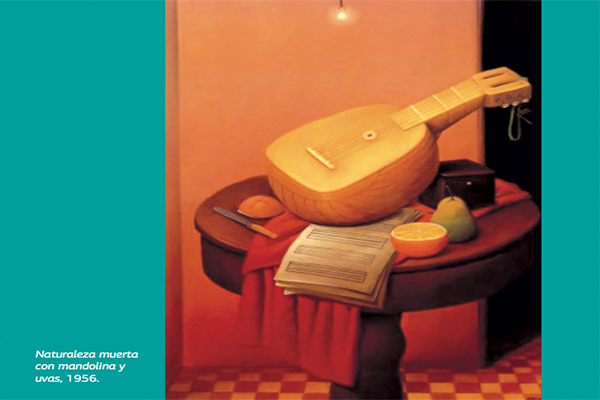

[Yo] estaba pintando una mandolina y al poner el hueco, lo hice muy pequeño y el instrumento, que ya tenía el trazo exterior muy generoso, adquirió proporciones monumentales. Reconocí entonces que algo había pasado en mi trabajo y ese fue el punto de partida para el volumen desorbitado.

En Naturaleza muerta con mandolina y uvas (1956) descubrió la posibilidad de aumentar la magnitud de las formas a través de la alteración de las proporciones, aplicándola a los elementos por binomio hasta lograr el contraste y equilibrio perfectos para enfatizar los cuerpos y hacer de ellos lo más destacado de cada obra.

Hay un Cuevas en mi obra

Es también en México donde conoció a José Luis Cuevas, quien trabajaba con grandes y monstruosas figuras, al igual que Botero, en una época en la que el arte abstracto predominaba. La crítica de arte, Marta Traba, asegura que la preferencia de Botero por los grandes volúmenes será motivo de comparación entre los artistas. Aun cuando se acepta la influencia de Cuevas en su pintura, se observan diferencias fundamentales en las intenciones de ambos. La esencia de las figuras es su primordial divergencia: Cuevas las dota de un tono trágico y feroz, mientras que Botero las impregna de un poderoso sentido del humor, para preservarlas de la ignominia.

Este nuevo estilo se fue perfeccionando al pasar del tiempo, no sin toparse con férreos detractores que calificaban a su obra como un monumento a la estupidez, la tildaban de caricaturesca y vacía, aunque se piensa bien, no hay ni una pintura que sea netamente realista, es decir, que no esté deformada por el estilo representacional del artista. Botero asegura que «resultaba difícil so ener mis convicciones en un ambiente donde reinaba lo opue o [el ab raccionismo]. Era un e ilo atra ivo y conta oso; […] n embargo, trabajaba con la mayor dedicación para ser aceptado», aunque eso gni cara regresar a las carencias extremas, con la salvedad de que Botero ahora debía mantener a tres hijos, con lo que se da en llamar «sopa de pintor»: que no es más que un caldo de menudencias de pollo.

Lee el artículo completo en Algarabía #184

¿Te gustó? Síguele con estas:

Top 10: Obras del Dr. Atl

William Utermohlen: No puedo pintar mi nariz