Vivo en una granja de pastoreo, en un lugar de Inglaterra cuyo suelo se compone de una fina capa de tierra que cubre un subsuelo de arcilla.

Uno puede plantar pasto en dicha capa de tierra, pero no se puede arar sin que brote la arcilla sobre la que crece; el único uso que un ser humano le puede dar a esa tierra, por lo tanto, es el de mantener seres que dependan del pasto o de sus derivados.

Es decir, criar animales domésticos: vacas, ovejas, cerdos y pollos; o bien, animales salvajes como aves de caza o caballos para montar.

Definitivamente el más redituable de los anteriores, desde el punto de vista de nuestra economía agraria local, es el caballo, que atrae al campo a personas que de verdad ganan dinero y los incentiva a convertir ese dinero en pasto.

Aquellos que más bien tratan de convertir el pasto en dinero la pasan muy mal. Sin embargo, viéndolo en perspectiva, me parece que nuestra pequeña porción de granja es un ejemplo de ganadería bienintencionada.

Todos nuestros animales viven en un entorno al cual están bien adaptados, disfrutan de un nivel básico de libertad y nuestra intervención los salva de la prolongada miseria que sobreviene con la edad avanzada o la enfermedad, o incluso de una muerte lenta y dolorosa a causa de alguna lesión.

Esto también pasa con la vida silvestre. Las aves de caza mueren por un disparo o devoradas por un zorro; las ratas, los ratones de campo, los topos y muchos otros roedores son presa de los halcones y los zopilotes; los peces son rápidamente engullidos por las garzas que van de paso.

La muerte por edad avanzada, enfermedad o heridas es más bien rara. Hacemos lo que podemos para ayudar a los animales salvajes durante el invierno, dejándoles afuera sobras de comida a los carnívoros, o maíz y nueces a las aves.

Por supuesto que hay mucho que se puede mejorar; hay algunos aspectos de nuestro empeño que no son los mejores. En particular me preocupa que nuestras inclinaciones afectivas favorezcan a algunos animales por encima de otros.

Nos tomamos grandes molestias para garantizar la supervivencia de los depredadores en invierno, pero hacemos muy poco o nada por los ratones y topos y hacemos lo que podemos con tal de exterminar a las ratas.

Claro, no las envenenamos, puesto que eso significaría envenenar también a los búhos, zopilotes y zorros que se comen sus restos. Pero sí interferimos en el orden natural; el desarrollo de la granja es inconcebible sin ello.

Las liebres son bienvenidas, los conejos no tanto; los armiños y las comadrejas disfrutan de nuestra protección, pero los cuervos y las urracas ni siquiera se atreven a acercarse.

Hasta ahora no he conocido a ningún habitante del campo que no tenga que tomar este tipo de decisiones y, cuando leo sobre santuarios de vida salvaje, siempre me pregunto hasta dónde estarían dispuestos a llegar sus guardias para controlar a aquellas especies que, si se dejaran sin supervisión, convertirían esos ecosistemas equilibrados en desiertos (por ejemplo la ardilla gris, el ganso canadiense o el cormorán).

Animales propios y extraños

A pesar de que me preocupa nuestra intromisión en el orden que nos rodea, me reconforta saber que algunas especies que no habían sido vistas por mucho tiempo en esta granja, cuando la compramos hace veinte años, ahora están de vuelta: camachuelos, aguzanieves, cernícalos, halcones, venados gamos, armiños y culebras.

Tenemos muchos tipos de abejas; los estanques abundan en ranas, sapos y libélulas. Pero también tenemos vecinos, y la más grande amenaza a los animales de esta granja proviene de esa fuente. No me refiero a los vecinos agricultores, quienes también tratan de mantener el equilibrio ecológico al igual que nosotros.

Me refiero a los recién llegados que se mudan al campo para disfrutar de la tranquilidad resultado de la labranza de otras personas y que vienen con su propia variedad de animales.

Animales muy consentidos que han disfrutado de todas las comodidades que la ciudad puede ofrecer: son los perros y gatos de estas personas venidas de la ciudad los que hacen el mayor daño al equilibrio que hemos tratado de mantener, y no puedo evitar sacar ciertas conclusiones sobre el modo correcto e incorrecto de amar a estos animales.

Una de nuestras vecinas tiene un perro al que pasea por el sendero ecuestre público y que suelta para que deambule libre, más allá de los setos, por la pradera. Este perro hace lo que todo perro hace: olfatea en busca de presas y luego las persigue cuando las encuentra.

En el invierno, cuando los pájaros se esconden debajo de la hojarasca, conservando la energía del mejor modo que pueden, no logran sobrevivir fácilmente a este tipo de persecuciones diarias. Lo mismo les sucede a las liebres, los conejos y los topos.

Por supuesto, nuestra vecina se muestra reacia a creer que su perro podría matar a los animales que persigue; después de todo sólo hace lo que su naturaleza le indica. Lo mismo se puede decir, claramente, del faisán, el armiño o el conejo a los que persigue.

La diferencia está en que el perro más tarde regresa a un hogar cálido, donde le espera una cena preparada con animales enlatados, mientras que su presa, por el contrario, pasa hambre, tratando de recuperarse de la conmoción que acaba de padecer, debilitada para el siguiente encuentro.

Otro vecino tiene un par de gatos, animales muy atractivos que saben cómo simular afecto por los humanos que los cuidan, vigilándolos constantemente con la invencible insolencia de la especie dominante.

Tanto los perros como los gatos son depredadores, mas los perros pueden ser entrenados para no cazar, pueden ser educados para enfocar sus instintos en una especie en específico o incluso pueden ser criados para desahogar esa energía en alguna otra actividad provechosa para el ser humano, como pastorear o cobrar una presa.

Los gatos, no. Toda su naturaleza tiende hacia un único objetivo depredador y, aunque pueden ser mimados lo suficiente como para renunciar a su presa, en ese proceso pierden una parte de su naturaleza. Un gato verdadero quiere salir y, una vez afuera, busca matar.

Las distinciones entre juego justo e injusto, entre parásito y especie protegida, entre aliado y enemigo, todas esas distinciones carecen de significado para los gatos, los cuales parten de la casa en busca del sabor de la sangre de pájaros, ratones, musarañas y otras criaturas inofensivas y necesarias.

Se estima que sólo en Gran Bretaña alrededor de 180 millones de criaturas perecen cada año a causa de los gatos.

El gato doméstico es definitivamente la especie foránea más devastadora que ha sido traída a esta isla, y lo peor de todo es que, gracias al sentimentalismo de los británicos amantes de los animales, es un crimen dispararles.

Hay amores que matan

El amor tiene muchas manifestaciones y no hay razón para suponer que, entendido como una emoción, mi amor por los animales de granja y por los animales salvajes sea superior al amor de mis vecinos por sus perros y gatos.

Sin embargo deberíamos de hacernos dos preguntas respecto a cualquier tipo de amor: ¿acaso beneficia al objeto del amor? y ¿acaso beneficia al sujeto del amor? Ya sea que estemos o no de acuerdo con la melodramática frase de Wilde «cada Hombre mata lo que ama», no deja de ser cierto que hay ciertos amores que destruyen a su objeto, en especial por las razones que Blake señala:

El amor busca sólo su propia complacencia

Atando al otro a su deleite,

Se alegra por la pérdida de su alivio

Y construye un Infierno a pesar del Cielo.

Hay amores que esclavizan, sofocan, explotan y abusan. Los hay que corrompen al sujeto, dándole una falsa y halagadora idea de sí mismo y una imagen consoladora de su propia amabilidad, sin costo alguno. El afecto no es bueno en sí mismo; es bueno cuando parte de una virtud, malo cuando parte de un vicio.

En tal caso deberíamos de escuchar a Aristóteles cuando afirma que lo bueno no es sólo amar, sino amar al objeto correcto, en la ocasión adecuada y en el grado preciso.

Aprender qué y cómo amar es parte de crecer y madurar, y el amor, al igual que otras emociones, debe de ir acompañado de cierta disciplina si no se desea que colapse, ya sea como sentimentalismo o como dominación.

Hay una amplia literatura que retoma el tema del amor entre humanos y animales; los ejemplos son abundantes para poder explorar qué podría ser bueno y qué, malo, en el afecto entre especies. Yo soy tan susceptible de sentir afecto por las mascotas como cualquier otro.

Aún recuerdo a mi perro de la infancia, una criatura repulsiva carente de cualquier virtud canina, con profunda emoción y apego. Cuando mi caballo Barney, a quien amaba, murió debajo de mí mientras íbamos de caza, quedé profundamente conmocionado por un tiempo, hasta que posé mis ojos sobre su sucesor.

Los gatos siempre me han mostrado un afecto inmerecido, ronroneándome y sentándose en mi regazo, ignorando por completo la poca simpatía que tengo por su especie. Sin embargo, nada de esto debería de impedirme hacer la pregunta de cuándo y cómo es correcto amar a un animal.

Lo primero que hay que decir es que el amor por los animales es sólo excepcionalmente amor por un animal individual.

Amo a los animales de mi granja, pero pocos son objeto de un afecto individual: es la presencia de los camachuelos en general lo que me encanta y me hace trabajar arduamente, no la de algún camachuelo en específico.

Obviamente me preocupo cuando me topo con algún animal en dificultades y hago un esfuerzo por ayudarlo, pero eso no es amor, sino apenas benevolencia.

Con los caballos es diferente, ya que mi relación con ellos es distinta: conozco sus características y debilidades particulares, me gusta montarlos y muchas veces me hallo junto con ellos en situaciones que ponen los nervios de punta, donde dependemos el uno del otro para proteger nuestras vidas.

Un lazo muy especial se forma a partir de tales circunstancias: el mismo que llevó a Alejandro Magno a lamentar la pérdida Bucéfalo y a fundar una ciudad en su honor.

Sin embargo, no está claro si los caballos responden a sus jinetes de forma individual o si son capaces de sentir el mismo tipo de afecto —ya sea por nosotros o entre sí— que el que nosotros sentimos por ellos.

Pueden distinguir un lugar bueno de uno malo; reconocen y se relacionan con sus compañeros de establo; saben qué tipo de trato esperar de cada una de las criaturas bípedas que los cuidan. Pero sus afectos son débiles, dispersos y cambian con facilidad.

Para mí, Barney tenía algunas de las cualidades de Bucéfalo: audaz, entusiasta por ser el primero en el campo y obediente de frente al peligro. Ése era el sustento de mi afecto, no que él pensara sobre mí con cierto afecto o que me reservara un lugar especial en su vida, como yo se lo tenía reservado a él en la mía.

Me parece que hay malos modos de amar a un caballo, modos que son malos para el caballo, pero también malos para quien lo ama.

Un amor que considera al caballo como un mero objeto de diversión, cuyo propósito es satisfacer los caprichos de su jinete, o ser un objeto de caricias y abrazos que el caballo mismo ni entiende ni corresponde. Tal amor es una forma de descuidar al caballo. Es en sí mismo un amor corrupto.

Una persona que prodiga este tipo de afecto por un caballo se engaña a sí misma o se complace en un amor de fantasía; solamente trata al caballo como un medio para servir sus propias emociones, que en realidad son el centro de sus afectos.

El caballo se convierte, así, en el objeto de un amor autocomplaciente, un amor que carece por completo de atención por su objeto.

Un amor así no se preocupa verdaderamente por el animal y es incluso compatible con el descuido y el abandono despiadados de la criatura cuando se pierden, como es natural que suceda, los atractivos superficiales.

Los caballos que son tratados de este modo son frecuentemente descartados, como los muñecos de un niño. Precisamente es el caso del muñeco el que nos proporciona, para efectos de la filosofía del amor, el más conmovedor ejemplo de este error.

Los niños practican el afecto con sus muñecos: es la forma en que desarrollan las expresiones, los hábitos y los gestos que van a provocar protección y amor por parte de aquellos que los rodean.

Pero es por eso que esperamos de ellos que superen a los muñecos y maduren apropiadamente a un amor que soporte los costos que implicará para el amante, que sea capaz de ponerse a sí mismo en las manos del otro y que forme el fundamento de un lazo recíproco de cuidado.

Hasta entre los perros hay razas

Cada especie es distinta. Cuando se trata de los perros no cabe duda no sólo de que corresponden a los afectos de sus amos, sino de que también desarrollan apego por ellos de manera individual, de forma que el amo se vuelve irremplazable para los afectos del perro; tanto así que el duelo de un perro nos da la impresión de ser incluso más desolador que cualquier cosa que nosotros, quienes tenemos acceso al consuelo en la aflicción, podemos llegar a sentir.

La devoción incondicional de un perro —cuando ocurre, porque no todos los perros son capaces de ella— es uno de los regalos más conmovedores que podemos recibir de los animales, más conmovedor aún por el hecho de que no es tanto un regalo, sino más bien una necesidad.

Me parece que quien recibe tal afecto tiene un deber hacia la criatura que se lo ofrece, y que esto pone la base para un tipo de amor que merece la pena ser considerado. El dueño de un perro fiel tiene un deber de cuidado más grande que el dueño de un caballo.

Desatender o abandonar a un perro así es traicionar una confianza que crea una obligación objetiva, una obligación hacia un individuo.

Por lo tanto, mi vecina tiene razón al creer que la obligación hacia su perro tiene precedencia sobre mi deber de cuidar de la vida salvaje que se ve comprometida por su bienestar.

Ella ocupa un polo en una relación de confianza, y sería una carencia moral por parte suya asumir que tiene el derecho de disfrutar del afecto incondicional de su perro sin proporcionarle a cambio algo que está a su alcance. Es por ello que trato de no juzgarla por su molesto perro o su afecto igualmente irritante por él.

La culpa es mía, al igual que lo es cuando me molesto por las familias que desconsideradamente buscan los mejores asientos en un tren. Cada uno de nosotros tiene una esfera afectiva y tiene ciertas obligaciones respecto a aquellos que la habitan.

Dicho eso, de todos modos debemos de distinguir entre el modo correcto y el modo incorrecto de amar a un perro. Los perros son individuos, del mismo modo en que todos los animales son individuos.

Pero poseen, si se puede decir de esta manera, un grado mayor de individualidad al de los pájaros y, ciertamente, un grado de individualidad mayor al de los insectos.

Con ello quiero decir que su bienestar está más intrínsecamente relacionado con su naturaleza y circunstancias específicas, con sus afectos y su carácter, que el bienestar de otras especies.

Un ave se relaciona con su entorno como un miembro de su especie, mas no como alguien que ha creado para sí una red individual de expectativas y miedos. Un perro fiel depende de ciertas personas en concreto, y sabe que depende de ellos.

Responde a su entorno de forma que distingue a los individuos en él, y reconoce demandas que se exigen específicamente de él, a las cuales sabe que debe responder. Sus emociones, a pesar de ser simples, son respuestas aprendidas, las cuales conllevan la huella de una historia de intercambios mutuos.

De esta forma, es posible leer en la conducta de un perro los trazos propios del afecto humano. El perro no es una persona, pero es como una persona en tanto que incorpora a sí mismo las características distintivas de su experiencia, convirtiéndose en el perro particular que es a través de las relaciones con otros particulares en su entorno.

¿Por qué digo que no es una persona? La razón, brevemente, es la siguiente: las personas también son individuos; empero, su individualidad se sitúa en otro plano metafísico distinto al de los animales, distinto incluso al de aquellos animales que las aman como individuos.

Las personas se identifican a sí mismas en primera persona, se conocen a sí mismas como «yo» y toman decisiones libres basadas en estos actos de identificación.

Son soberanas de su propio mundo y las distinciones entre el yo y el otro; mío y no mío; decidir y no decidir, penetran todos sus pensamientos y acciones.

El perro que mira a los ojos a su amo no lo juzga, no le recuerda al amo sus responsabilidades ni se reconoce a sí mismo como otro individuo con sus propios derechos y libertades. Simplemente apela a él como lo haría con cualquier otro miembro de su manada, con la esperanza de que su necesidad sea satisfecha.

En este intercambio no existe el tipo de encuentro de «tú a tú» que distingue a las personas de los otros elementos de la naturaleza y que, de hecho, constituye para Kant la señal de que en realidad el humano no forma parte de la naturaleza.

A pesar de que me relaciono con mi perro de manera individual, lo hago desde un plano de individualidad al cual él nunca podrá ascender. Las ideas de responsabilidad, deber, derecho y libertad, las cuales gobiernan mis intenciones, no tienen lugar en su pensamiento.

Para él, yo soy otro animal, uno muy especial, ciertamente, pero uno que existe en el mismo plano que él, cuyos motivos nunca podrá comprender más que en los términos de la unidad incondicional que es el resultado de la suma de sus afectos.

Amor impersonal —e inmoral—

Ahora bien, me parece que el modo correcto de amar a un perro no es amarlo como a una persona, sino como a un criatura que ha sido criada hasta llegar a las fronteras de la personalidad, de tal modo que observa un sitio que se le muestra opaco pero emite señales que es capaz de entender de un modo distinto a aquel que se las envía.

Si basamos nuestro afecto por nuestro perro sobre la premisa de que es una persona como nosotros, entonces lo dañamos a él y a nosotros mismos. Podemos llegar a dañarlo exigiéndole demandas que ningún animal es capaz de entender, responsabilizándolo de formas que no tienen sentido para él.

Nos sentiremos obligados a mantenerlo vivo del mismo modo en que nos mantenemos vivos unos a otros, en aras de una relación que, por ser personal, también es eterna.

Me parece que una persona ama incorrectamente a su perro cuando no lo pone a dormir a pesar de que su deterioro es irreversible. Pero no es tanto el daño hecho al perro lo que importa, es el daño hecho a la persona.

El amor de un perro es, en un sentido muy importante, gratuito. Hasta el peor criminal puede disfrutarlo.

Ningún perro exige virtud u honor de su amo, y todos los perros se arrojarían a la defensa de sus amos, incluso cuando fueran las fuerzas del bien las que buscaran detenerlo. Los perros no juzgan, pero su amor es incondicional sólo porque no tienen la noción de condiciones.

De un perro, por lo tanto, podemos esperar el tipo de afecto que no requiere de ninguna aprobación moral para ser recibido.

Esto responde a lo que vemos alrededor de nosotros hoy en día: una afectividad humana menguante, siempre condicional, siempre dependiente de las condiciones morales, y que ha sido reemplazada por el afecto gratuito de las mascotas.

Ese tipo de amor quiere tener lo mejor de ambos mundos: quiere preservar la inocencia preternatural de su objeto amado, pero al mismo tiempo pretende que el objeto sea capaz de establecer un juicio moral.

El perro es un animal lerdo y, por lo tanto, es incapaz de hacer el mal; empero y por esa misma razón, se le considera como justo en todos sus juicios, ya que confiere su afecto a objetos dignos y aprueba a su amo con su cariño.

Ésta es la causa principal de la sentimentalización de la vida animal que hace que películas como Bambi sean tan peligrosas. Conduce a las personas a ver a los animales como muñecos, al mismo tiempo que hace creer que los animales están siempre en lo correcto y tienen una posición moral privilegiada.

Pero no se puede adoptar ambas posiciones al mismo tiempo: o los animales están fuera de la esfera del juicio moral o no lo están. Si están fuera de ella, entonces su comportamiento no puede ser tomado como prueba de su inocencia. Si están en ella, entonces algunas veces serán merecedores de culpa.

El amor humano

El amor humano tiene muchas formas. En su forma más alta se da como un regalo, otorgado libremente a otra persona junto con la oferta de apoyo. Pero tal amor no existe sin un costo. Siempre hay un costo tanto para el amante como para el amado.

El amor puede ser traicionado por su objeto si éste se muestra indigno de merecerlo e incapaz de devolverlo. Experimentar este proceso es uno de los dolores más grandes para el ser humano.

Por esa misma razón es que el amor impone un costo sobre su objeto, el cual debe de estar a la altura de la confianza que es depositada en él y esforzarse por merecer tal regalo.

El amor es un reto moral que no siempre sabemos afrontar; en nuestro esfuerzo por estar a la altura aprendemos a ser mejores personas y a vivir como deberíamos.

Es por esta razón que sospechamos de las personas que no tienen amor, es decir de aquellos que no ofrecen amor y que, por lo tanto, en el transcurso normal de las cosas, tampoco lo reciben. No se trata simplemente de que estén fuera del redil de la afectividad humana.

Lo que sucede es que están separados del principal estímulo de la bondad humana, que es el deseo de estar a la altura de las demandas de la persona que nos importa incluso más que nosotros mismos.

¿Derechos animales o deberes humanos?

Claramente, si concebimos al amor humano de ese modo, podemos darnos cuenta de que todos tenemos razones fuertes para evitarlo; sin embargo, no nos aporta ningún beneficio evitarlo, y siempre será un error tratar de hacerlo, como podemos darnos cuenta gracias a la tragedia del Rey Lear.

No obstante, la vida es más simple sin el amor interpersonal, ya que puede ser vivida en un nivel inferior, lejos de la mirada del juicio moral. Tal es el mal motivo para prodigar demasiados sentimientos por una mascota.

Los animales devotos a nosotros son una ruta de escape de la afectividad humana, y es así que vuelven ese afecto superficial.

Por supuesto, hay personas que han sido tan maltratadas por la vida, tan privadas del afecto humano, que, sin que tengan culpa por ello, prefieren dedicarse al cuidado de un animal con tal de mantener la lámpara del afecto encendida.

Tal es el caso del Cœur Simple de Flaubert, cuya devoción a su loro no era de ningún modo un fracaso moral.

Pero ese tipo de dedicación, apenas un residuo de un genuino sentimiento moral, es una virtud en quien la manifiesta y tiene poco que ver con el Bambiísmo que vemos florecer hoy en día a nuestro alrededor, que busca reescribir nuestras relaciones con otros animales en clave de derechos.

En otros lugares he hablado en contra de la idea de derechos animales. Mi argumento no se desprende de una falta de respeto por los animales, sino que parte del respeto por el razonamiento moral y por los conceptos que utiliza, como derecho, deber, obligación y virtud, los cuales dependen de la característica distintiva de la autoconciencia.

Sin embargo, quizá el mayor daño que conlleva la idea de derechos de los animales es el daño que se les hace a los animales mismos. Si se les eleva de este modo al plano de la conciencia moral, éstos se verán incapaces de responder a las distinciones que la moral requiere.

Ellos no pueden distinguir el bien del mal; no saben distinguir el llamado del deber ni las obligaciones vinculantes de la ley moral.

Por esto mismo los juzgamos bajo los criterios de su capacidad para compartir nuestro entorno doméstico, de beneficiarse de nuestro afecto y, a veces incluso, de su capacidad para corresponder, a su modo dependiente, nuestro cariño.

Es precisamente esto lo que engendra nuestro favoritismo sin escrúpulos, el mismo favoritismo que hace que en mi país sea un crimen dispararle a un gato, sin importar qué tan destructivo sea su comportamiento, pero que, al mismo tiempo, sea aplaudido envenenar a un ratón, contaminando así toda cadena alimenticia de la cual dependen tantas otras criaturas.

Esto no significa que debamos dejar de querer a nuestros animales favoritos; en tanto que ellos dependan de ese afecto no debemos dejar de proporcionárselos. Pero debemos reconocer que, al amarlos en tanto individuos, ponemos en riesgo a animales que no pueden ser fácilmente amados de tal forma.

Al amar a nuestros perros y gatos provocamos desequilibrios en el medio ambiente que son principalmente resentidos por las aves y las criaturas del campo.

Incluso si estas criaturas no tienen ningún derecho, esto no quita el hecho de que nosotros sí que tenemos obligaciones para con ellos, deberes que cada día se hacen más serios y exigentes conforme los humanos reclaman cada vez más hábitats que confiscamos sin escrúpulos y disfrutamos sin remordimiento.

Nuestra falta de escrúpulos sólo se acentúa más con nuestra actitud sentimental alimentada por el amor a las mascotas, el cual inculca en nosotros el deseo de afecto acomodadizo, gratuito y complaciente, y que merma, en consecuencia, la virtud humana de la que depende el equilibrio del resto de la naturaleza.

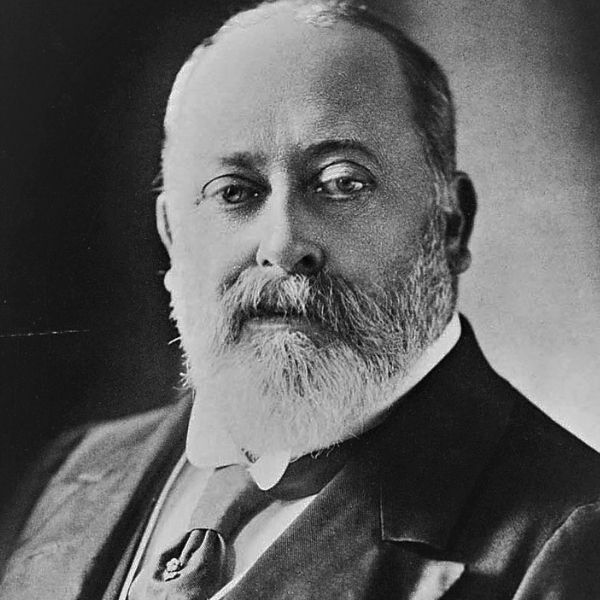

Sir Roger Vernon Scruton (1944-2020) fue un notable filósofo, escritor, editor y educador británico, especialista en estética y filosofía política, así como experto en la obra de pensadores de la talla de Platón, Kant, Hegel y Burke. Este texto fue tomado de su indispensable compendio de ensayos, Confessions of a Heretic (Devon, Nothing Hill Editions, 2016), pp. 18-33, y traducido ex professo para Algarabía por su discípulo mexicano, Joaquín Cruz Lamas.