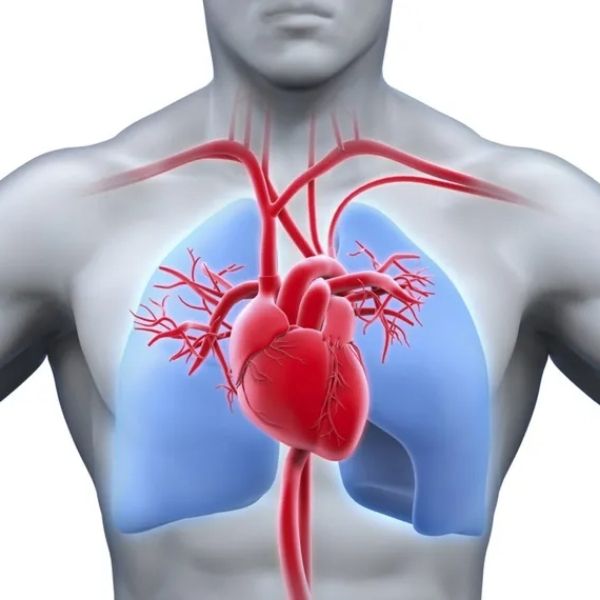

Los latidos del corazón obedecen a un impulso que parte de ciertas células nerviosas contenidas en él. Es posible, por tanto, que el cerebro esté distraído, dormido y aun intoxicado sin que el corazón deje de latir; pero como los latidos determinan la circulación de la sangre, es preciso que el cerebro, por ser el «general» del cuerpo, ejerza cierto dominio sobre esos movimientos «involuntarios». Existen, pues, nervios especiales que, partiendo del cerebro y pasando por ambos lados del cuello, van a parar a dicho órgano. Un par de ellos posee la facultad de hacerlos latir más despacio y débilmente, y el otro par ayuda a acelerar e intensificar los latidos.

Cuando estamos asustados, el cerebro, mediante esas conexiones, envía órdenes específicas, cuyo efecto es hacer que el corazón palpite más de prisa y con más fuerza. Por lo general, esas órdenes pueden traducirse en un impulso inconsciente de huir de aquello que nos produce miedo.

La causa secreta de ese funcionamiento estriba en que ese aumento de fuerza y de rapidez en los latidos del corazón cuando estamos asustados responde a las disposiciones que tomamos instintivamente para echar a correr.