A principios del siglo XX, el Imperio Ruso abarcaba un sexto de la superficie terrestre y los Romanov – en el trono desde 1913- gobernaban con poder absoluto sobre 167 millones de súbditos, conformados en una sociedad multinacional, multicultural, multiétnica y multirreligiosa.

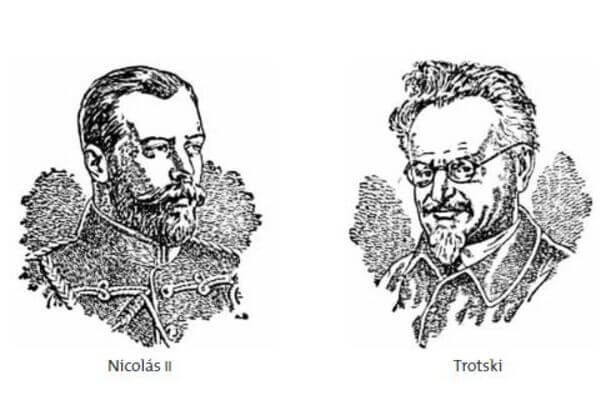

El imperio experimentaba un gran crecimiento y diversificación en su economía: la agricultura y el comercio—tanto interno como externo— se desarrollaban, se construían líneas ferroviarias e industrias pesadas y se explotaban los numerosos recursos naturales del país, como el petróleo, el hierro, el carbón y la madera. El mundo observaba cómo el vigoroso gigante ruso, bajo su joven zar, Nicolás II (1868-1918), tendía una línea férrea de nueve mil kilómetros entre Moscú y Vladivostok, el ferrocarril transiberiano; y cómo competía por el dominio de China, Afganistán y los Balcanes, al tanto que se deleitaba con las muestras de su gran potencial: la literatura de Pushkin, Tólstoi y Dostoievski; el arte de Riepin y Fabergé; o la música de Chaikovski, Glinka o Rimski-Korsakov.

Sin embargo, la realidad del imperio, en parte moderno y en parte todavía feudal, era mucho muy distinta y poco alentadora: su diversidad, sus dimensiones, su sistema político y hasta su crecimiento económico planteaban problemas tan grandes como el país mismo, empezando porque «a la dedicación y arduo trabajo del zar no se les unía mucha inteligencia». Las largas fronteras de Rusia y su imperialismo le granjeaban la enemistad de Japón, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Turquía, Gran Bretaña e incluso Francia. El crecimiento dela industria y de la clase obrera urbana que la acompañaba difundía la ideología socialista, mientras que el enriquecimiento de la burguesía fomentaba el liberalismo, ambos contrarios al gobierno absoluto y despótico del zar, cuyos pilares eran el ejército y la policía secreta, la Ojrana.

El Imperio Ruso, de hecho, no era ruso, pues sólo 44% dela población era de raza, lengua y cultura rusas. Fineses, armenios y polacos —con identidad nacional mucho más desarrollada que la rusa—, georgianos, alemanes —con una desproporcionada representación en la burocracia y la oficialidad del Ejército—,mongoles, ucranianos, lituanos, chechenos, entre muchos otros, conformaban las distintas nacionalidades de «Rusia». Formaban su crisol de fe budistas, musulmanes, judíos —Rusia era la nación con mayor población judía del mundo—, luteranos de varias denominaciones, católicos de Polonia y Lituania, fieles de las iglesias ortodoxas de Armenia, Georgia y Rusia, y los de las iglesias uniatas de Ucrania y Bielorrusia. Por supuesto, tampoco podía haber una cohesión social en un imperio en el que convivían una aristocracia que vivía lujosamente en los palacios italianos de San Petersburgo y que hablaba francés en vez de ruso, una clase proletaria miserable e idealista que trabajaba en condiciones infrahumanas en los barrios bajos y un campesinado en su mayoría analfabeta sólo leal a sus respectivas óbshchinas —aldeas que funcionaban colectivamente; comunas rurales.

En 1905, Rusia fue terriblemente humillada por Japón en la guerra en la que se disputaban Manchuria y Corea. A esto se sumó que las tropas del zar dispararon a una multitud que se manifestaba en San Petersburgo, por lo que estallaron disturbios a lo largo y ancho del país: revueltas nacionales en Armenia y Polonia, alzamientos campesinos, huelgas obreras, surgimiento de concejos—soviets— de soldados, obreros y campesinos, y el amotinamiento del acorazado Potiemkin —que haría famoso Eisenstein. Sólo varios regimientos leales y la vaga promesa de crear un parlamento o Duma salvaron al zar de ser derrocado. No obstante, no estaba entre los planes de Nicolás el ceder ni uno solo de sus poderes autocráticos y convertirse en un monarca constitucional como su primo hermano, Jorge V de Gran Bretaña. Los Romanov continuaban en el trono, pero el imperio seguía atrasado, desunido, oprimido y ávido de un cambio radical, que sólo sería posible con el tiempo o a causa de una catástrofe de proporciones bíblicas, como la Gran Guerra.

También puedes leer: Iván «el Terrible»: sanguinario forjador de Rusia

En 1891, Rusia había acordado una alianza militar con Francia en contra del Imperio Alemán, a la que, más tarde, en 1907, se sumó el Imperio Británico, una vez que Jorge y Nicolás hubieron dejado sus disputas coloniales de lado. El capital franco-británico fluyó entonces a Rusia y ésta intentó modernizar y hacer más eficiente su precaria red ferroviaria —que sería el factor decisivo de cualquier esfuerzo bélico— y fortalecer su industria de armamentos. Esto llevaría, en 1914, a que Rusia, como la «hermana mayor eslava» y bien alineada detrás de su emperador, defendiese a Serbia de Austria-Hungría y se confrontase con Alemania, provocando la I Guerra Mundial.

El Ejército Ruso, enorme y poderoso pero torpe y pesado, que antaño había aplastado a Federico «El Grande» y a Napoléon, se lanzó valientemente en ayuda de Francia y Serbia en el verano de 1914 para apalear al Imperio Austrohúngaro y ser apaleado por Alemania —no sin antes haberla sorprendido y ayudado a estropear sus planes en Francia más de una vez—, perdiendo, en el proceso, casi dos millones de hombres en los dos primeros años de lucha.

Si la guerra moderna, larga y desgaste, acabaría por consumir a cualquier país desarrollado, era obvio que destrozaría a una nación tan atrasada como Rusia. Además, el zar, en vez de aprovechar el repentino patriotismo y la lealtad hacia su persona creando un gobierno nacional, optó por la represión política. Esto, junto con el comportamiento escandaloso del favorito de los Romanov, el monje Grigori Rasputin, el origen germano de la impopular zarina y el hecho de que Nicolás, al asumir el mando supremo del ejército en 1916, se trasladara a Moguiliev —demasiado lejos tanto del frente como de la capital y de la política interna—; acabó por desprestigiar ala monarquía. «A pesar de su inmenso contingente humano, Rusia adolecía de dos grandes y en última instancia letales inconvenientes: su aislamiento geográfico y su ineficacia administrativa. El primero paralizaba su economía y la segunda la hacía incapaz de encontrar soluciones».

Con la economía no bélica en quiebra, un gobierno completamente inútil, una guerra llena de derrotas y un sistema ferroviario colapsado, el hambre y el caos azotaron las ciudades del imperio en febrero de 1917 .En la capital, Petrogrado, huelgas, motines y saqueos degeneraron en una revolución abierta. Los soldados, en vez de reprimir a las masas, se unieron a ellas y crearon nuevos soviets. El 2 de marzo, Nicolás II abdicó y, al día siguiente, se formó un gobierno provisional —que otorgó todas las libertades individuales, incluyendo el sufragio femenino— a partir de la Duma, con el príncipe Guiorgui Lvov como primer ministro.

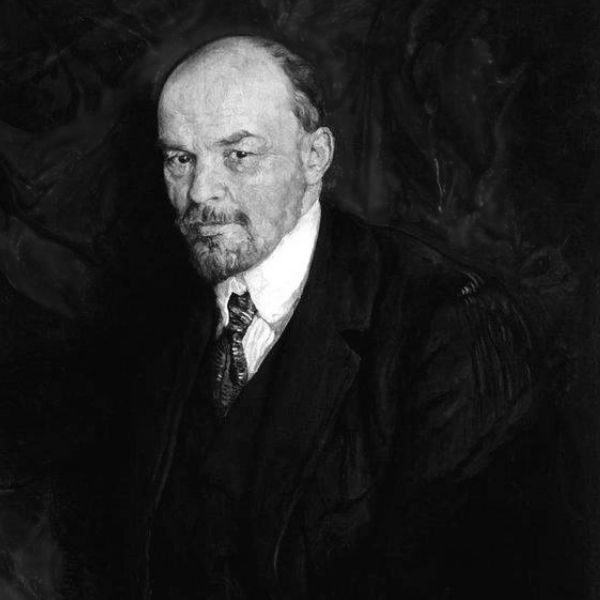

Después, Lvov fue reemplazado por el joven Alexander Kerenski (1881-1970), que tenía el apoyo de los socialistas. No obstante, la guerra, el hambre —comida sí había, pero no había medios para transportarla a las ciudades y los campesinos se rehusaban a venderla—, la miseria y el caos continuaban; el ejército desertaba en masa y los alemanes ocupaban más y más suelo ruso, por lo que Kerenski tuvo que pedir ayuda al Comité Central Ejecutivo de Petrogrado —que representaba a todos los comités, sindicatos y soviets— para gobernar. Había un gran vacío de poder, «y había un hombre no sólo dispuesto a llenarlo, sino a transformar a Rusia y al mundo»: Vladímir Ílich Úlianov «Lenin» (1870-1924), el líder del Partido Bolchevique —socialista radical—, que había sido llevado a Rusia desde el exilio en un tren patrocinado por Alemania. Era «un bacilo de tifoidea», en palabras de Churchill, «que enfermaría a Rusia y la pondría fuera de la guerra».

«Lenin sabía que la gran división de aguas de la civilización estaba cerca, que […] el destino de la humanidad sería decidido por la Historia, y que él mismo representaría el papel del profeta. La cosa bien merecía un poco de sangre; más aún, mucha sangre.»

Paul Johnson

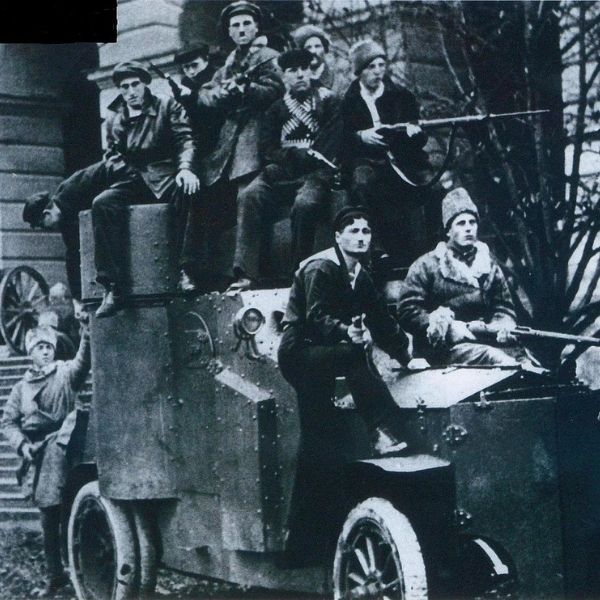

Bajo el lema «Paz, pan, tierra, control obrero y todo el poder a los soviets» y mediante un golpe tradicional, los bolcheviques se hicieron del poder en Petrogrado el 25 de octubre de 1917. Lenin, una vez que hubo aceptado la humillante paz de Brest-Litovsk de los alemanes, se dedicó a la creación del primer estado socialista del mundo, concentrando todo el poder estatal en manos del partido, que, como organización ultracentralizada y antidemocrática, estaba enteramente controlado por él. Lenin, aparte de tener una mente agudísima, era un revolucionario e ideólogo de un marxismo flexible e intransigente —muchas veces antimarxista, de hecho—y que tenía una voluntad de hierro y ansia de poder enorme; no sería la Historia, sino el Partido —es decir, la herramienta de su voluntad—, el artífice de la Revolución y el creador de «la dictadura del proletariado», que sería el puente hasta el paraíso del comunismo.

Para deshacerse de los opositores, Lenin creó una nueva policía secreta, su propio instrumento de terror: la Cheka, que opacaría la brutalidad de la Ojrana y que sería la antecesora de las temidas NKVD y KGB. Para establecer el orden en el país, combatir a los pueblos secesionistas y a los rusos contrarrevolucionarios en la sangrienta guerra civil que siguió, Lenin contaba con su implacable lugarteniente judeo-ucraniano, Liev Davídovich Bronstein «Trotski» (1879-1940), un líder carismático y un hábil teórico político. Y para controlar la nueva élite revolucionaria, tenía al georgiano Iósif Vissariónovich Dzhgashvilli «Stalin» (1879-1953), la silenciosa y maquiavélica bestia de carga que hacía funcionar toda la maquinaria del Partido Bolchevique.

Lenin utilizó a los soviets—infiltrados o controlados por sus bolcheviques— para deshacerse de la Duma y de las libertades individuales, para hacer oficial la expropiación de tierras y la nacionalización dela industria y para destruir el orden de clases imperial. Logró congraciarse con el campesinado ruso, al hacerle concesiones capitalistas con su nueva política económica —NEP—, y, el 10 de enero de 1923, el primer Congreso Panruso de los Soviets aprobó la constitución —redactada por Stalin—de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas —URSS.

Un año más tarde, tras un largo periodo de mala salud, Lenin murió, no sin antes haber concluido su tarea, al crear, por medio del terror y en medio de una cruenta guerra civil, un Estado oligárquico todopoderoso, un nuevo orden social y el modelo a seguir para todas las dictaduras del siglo XX; entonces se convirtió en el mítico objeto de culto y el nuevo dios del comunismo «ateo».

Los cimientos, la fachada y la cabeza estaban en su lugar: el edificio soviético estaba terminado. Ahora, Stalin, «El Zar Rojo», llevaría a la URSS a la colectivización forzosa, a la industrialización masiva, al totalitarismo orwelliano y genocida, a la titánica victoria en la «Gran Guerra Patriótica» (1941-1945), a la conquista de la mitad de Europa, a la expansión del comunismo, a la era atómica y a la supremacía mundial; algo con lo que los Romanov sólo pudieron soñar.

Te puede interesar:

– Desde Rusia con sabor

– Top 10 destinos turísticos: Rusia

– Los últimos zares de Rusia