¿Existen las «malas palabras»? Esta anécdota del poeta más leído de México, más aficionado al beisbol que al futbol, jugador en su infancia de trompo, canicas, balero, yoyo y saltos de longitud, revela cómo Jaime Sabines, gran conversador, mantuvo algunos rastros de su natal Chiapas en su forma de hablar: el uso de las groserías.

«Lo que aprendí es que en la vida hay que joderse; y que en verdad el trabajo es una cabrona carga que dios nos puso», solía decir al referirse a que los trabajos que desempeñó como vendedor de telas, de muebles y de alimentos para animales, «los oficios más antipoéticos del mundo», aseguraba.

En 1953, cuando contrajo matrimonio con «Chepita», ya había publicado sus libros Horal (1950), La señal (1951) y Adán y Eva (1952), pero casado tenía obligatoriamente que ponerse a trabajar. En esos años, detrás de un mostrador de telas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, escribió Tarumba, un poema que tiene por un lado la ternura, y por otro la prote a, la rebeldía feroz contra el tiempo que estaba viviendo, el reproche del hombre contra su ambiente, contra la condusta social. Tarumba lo dice: «Yo soy la resistencia».

Sabines afirmó que en ese poema lo que intentó fue desnudar la poesía: «(y se me ocurre que des-nudar es casi des-atar); hablar con la verdad, sin tapujos, honestamente».

Un fragmento de Tarumba dice así:

¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla,

con mi pierna tan larga y tan flaca,

con mis brazos, con mi lengua,

con mis flacos ojos?

¿Qué puedo hacer en este remolino

de imbéciles de buena voluntad?

¿Qué puedo con inteligentes podridos

y con dulces niñas que no quieren hombre sino poesía?

¿Qué puedo entre los poetas uniformados

por la academia o por el comunismo?

¿Qué, entre vendedores o políticos

o pastores de almas?

¿Qué putas puedo hacer, Tarumba,

si no soy santo, ni héroe, ni bandido,

ni adorador del arte,

ni boticario,

ni rebelde?

Tarumba se publicó en 1956. Y el propio poeta reconoció que fue el libro que más desconcertó a la crítica. El poeta jalisciense Elías Nandino le envió una carta a Sabines:

«A pesar de no habernos tratado ni cruzado una palabra, lo conozco a través de sus poemas. Tengo viva aún la emoción que me dieron [Horal y La señal]. Tengo en mis manos uno de sus últimos libros, que por cierto no me satisfizo del todo. Desde que leí sus primeros poemas supe que había en usted un auténtico poeta. Encontré entre sus versos, atrevidos y originales aciertos. Sus palabras muy suyas; sus metáforas, recias casi detonantes; sus imágenes, casi cínica desnudez; su soledad rilkiana [sic]; su angustia a lo Rimbaud y su desolación a lo Vallejo, me interesaron vivamente. Ahora que he adquirido su último libro, siento orgullo cuando entre nosotros hace presencia uno nuevo que canta sin careta, sin posturas, sin pretensiones intelectuales, y que dice lo que siente con la espontaneidad del venero que florece el agua. Sí, poeta Sabines: usted ya ha encontrado su camino. Su paraíso es su angustia. Solamente le hago notar un pero y, con perdón de usted, lo voy a señalar. Si es que piensa que tengo razón, hágame caso, y si no, con no tomarlo en cuenta habrá cumplido. Su poesía es directa, limpia, íntegra, sencilla, honda. Si es así, ¿para qué entonces recurrir a las palabras procaces? Existen, pero para otro uso, mas nunca para la poesía. No las use. Cuando se está gozando una catarsis en su poema, son como una pedrada en un espejo. No olvide que el poema es como una esposa que hay que amarla pecando, pero sin pervertirla ni empañar su calidad. No imite a esos poetas que como los charros necesitan tirar balazos y proferir malas palabras para que la gente los descubra…»

Ésas fueron sus palabras. Inmediatamente Sabines le respondió:

«Me he preguntado muchas veces cuáles son los límites de la poesía (ha a dónde es lícito ensuciarla, revolcarla en lo cotidiano, emputecerla como a una esposa, llevarla a la blasfemia como a un santo, a la traición como a un héroe, al horror como a un niño; retorcerla, colocarla en lo absurdo; darla a los montruos)… Pero ¿cuáles son los límites míos? Creo que uno es el aspecto ético y otro el moral. El único límite de la poesía es la verdad, la autenticidad, la conformidad con el hecho emocional. Me gusta Tarumba porque es entero y fiel. No me gusta el poema de Tarumba porque es un hombre en crisis, desorientado, torturado y sin ganas. No me gusto yo aquí, sin hacer nada, sin vivir nada. Es probable —es necesario— que me vaya a México a fines de año. Aquí me estoy perdiendo, hundiendo, nada más.»

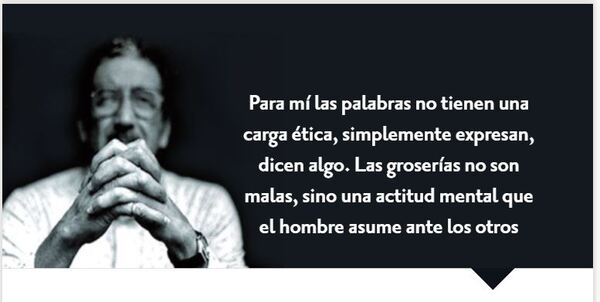

Jaime Sabines valoraba así las groserías: «Para mí las palabras no tienen una carga ética, simplemente expresan, dicen algo. Las groserías no son malas, sino una actitud mental que el hombre asume ante los otros. Son expresiones que tienen una carga emocional distinta a la de otras. Y un sentido más intenso tal vez, en algunos casos, pero nada más. Nunca he tenido miedo a las palabras; lo que he tenido son dificultades con ellas.

«Hay un claro ejemplo que me planteó un investigador estadounidense que estaba haciendo su tesis sobre mi poesía. Me dijo: “¿Cómo se atreve usted a decir en uno de sus poemas: ‘…no hay otro lugar en donde yo me venga’? Eso también se dice así en inglés”. Pero hay una diferencia. Yo digo: “…en donde yo me venga, adonde yo vaya, mejor que tu cuerpo”. Eso le quita lo procaz a la expresión, le doy un matiz, una vuelta al término. “Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios, haya que yo te digo que tengo hambre o sueño.” Es decir, para definir el amoroso uso palabras normales pero con un tono diferente, que es el que les aporta calidad poética. Es necesario utilizar el lenguaje cotidiano, pero no de manera vulgar sino dándole matices diferentes. Con una palabra, con un signo nada más, como en este caso, se puede matizar lo dicho. Entonces sí se logra el momento poético. No estoy hablando vulgarmente de las cosas, aunque haga uso del lenguaje vulgar. Esto puede parecer una pretensión, pero es de verdad un problema agudo, una gran desesperación. ¿Cómo decir lo que se quiere decir sin trampas, directamente? Una vez que se cae en la tentación no hay manera de renunciar a ella.

«Yo puedo ser grosero diciendo puras palabras limpias, preciosas, escogidas, utilizando las mejores palabras del mundo. Las palabras “groseras”, así, entrecomilladas, no existen realmente. Para mí nunca han existido. Desde luego yo me atrevía a todo en un principio, pero con conocimiento del idioma. No hay palabras groseras, dulces o agrias; las palabras simple y sencillamente están ahí, de eso estoy convencidísimo. La grosería es una actitud mental.»

Te recomendamos leer….

Agatha Christie: hija, hermana, escritora

Remedios Varo: pintora y escritora en México

Jack Kerouac: escritor y poeta en el camino