por Jorge Luis Borges

Si la literatura es un sueño, un sueño dirigido y deliberado, pero fundamentalmente un sueño, está bien que los versos de Góngora1 sirvan de epígrafe a esta historia de las letras americanas y que inauguremos con el examen de Hawthorne, el soñador, autor de La letra escarlata, entre muchos otros textos.

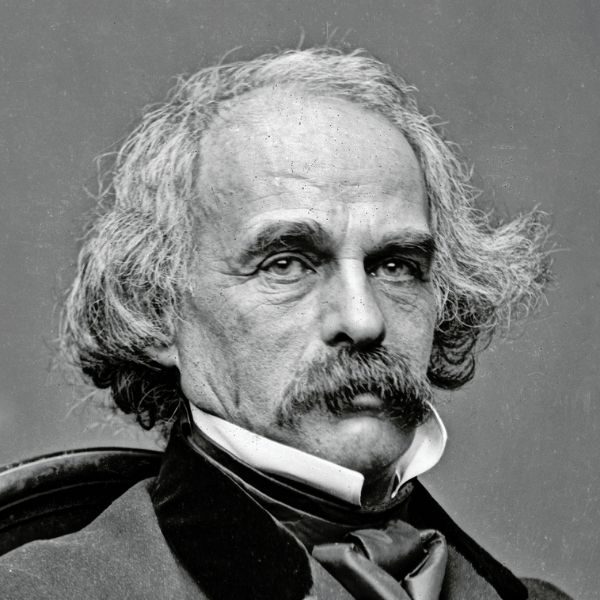

De Salem… ¿para el mundo?

Nathaniel Hawthorne nació en 1804, en el puerto de Salem, Massachusetts. Salem adolecía, ya entonces, de dos rasgos anómalos en América; era una ciudad, aunque pobre, muy vieja, era una ciudad en decadencia. En esa vieja y decaída ciudad de honesto nombre bíblico, Hawthorne vivió hasta 1836; la quiso con el triste amor que inspiran las personas que no nos quieren, los fracasos, las enfermedades, las manías; esencialmente no es mentira decir que no se alejó nunca de ella. 50 años después, en Londres o en Roma, seguía en su aldea puritana de Salem; por ejemplo, cuando desaprobó que los escultores, en pleno siglo XIX, labraran estatuas desnudas…

Su padre, el capitán Nathaniel Hathorne, murió en 1808, en las Indias Orientales, en Surinam, de fiebre amarilla; uno de sus antepasados, John Hathorne, fue juez en los procesos de hechicería de 1692, en los que 19 mujeres, entre ellas una esclava, Tituba, fueron condenadas a la horca. En esos curiosos procesos —ahora el fanatismo tiene otras formas—, el Justice Hathorne obró con severidad y sin duda con sinceridad.

También puedes leer: La cacería de brujas en Salem

«Tan conspicuo se hizo», escribió Nathaniel, nuestro Nathaniel, «en el martirio de las brujas, que es lícito pensar que la sangre de esas desventuradas dejó una mancha en él. Una mancha tan honda que debe perdurar en sus viejos huesos, en el cementerio de Charter Street, si ahora no son polvo». Hawthorne agrega, después de ese rasgo pictórico: «No sé si mis mayores se arrepintieron y suplicaron la divina misericordia; yo, ahora, lo hago por ellos y pido que cualquier maldición que haya caído sobre mi raza, nos sea, desde el día de hoy, perdonada».

Cuando el capitán Hathorne murió, su viuda, la madre de Nathaniel, se recluyó en su dormitorio, en el segundo piso. En ese piso estaban los dormitorios de las hermanas, Louisa y Elizabeth; en el último, el de Nathaniel. Esas personas no comían juntas y casi no se hablaban; les dejaban la comida en una bandeja, en el corredor. Nathaniel se pasaba los días escribiendo cuentos fantásticos; a la hora del crepúsculo de la tarde salía a caminar. Ese furtivo régimen de vida duró doce años. En 1837 le escribió a Longfellow: «Me he recluido; sin el menor propósito de hacerlo, sin la menor sospecha de que eso iba a ocurrirme. Me he convertido en un prisionero, me he encerrado en un calabozo, y ahora ya no doy con la llave, y aunque estuviera abierta la puerta, casi me daría miedo salir.»

Imaginación refractaria

Hawthorne era alto, hermoso, flaco, moreno. Tenía un andar hamacado de hombre de mar. En aquel tiempo no había —sin duda felizmente para los niños— literatura infantil; Hawthorne había leído a los seis años el Pilgrim’s Progress; el primer libro que compró con su plata fue The Faerie Queen, dos alegorías. También, aunque sus biógrafos no lo digan, la Biblia; quizá la misma que el primer Hawthorne, William Hathorne de Wilton, trajo de Inglaterra con una espada, en 1630.

Hawthorne era hombre de continua y curiosa imaginación; pero refractario, digámoslo así al pensamiento. No digo que era estúpido; digo que pensaba por imágenes, por intuiciones, como suelen pensar las mujeres, no por un mecanismo dialéctico. Un error estético lo dañó: el deseo puritano de hacer de cada imaginación una fábula lo inducía a agregarles moralidades y a veces a falsearlas y a deformarlas.

También puedes leer: Eureka: William Harvey y la circulación de la sangre

Se han conservado los cuadernos de apuntes en que anotaba, brevemente, argumentos; en uno de ellos, de 1836, está escrito: «Una serpiente es admitida en el estómago de un hombre y es alimentada por él, desde los quince a los treinta y cinco, atormentándolo horriblemente». Basta con eso, pero Hawthorne se considera obligado a añadir: «Podría ser un emblema de la envidia o de otra malvada pasión». Otro ejemplo, de 1838 esta vez: «Que ocurran acontecimientos extraños, misteriosos y atroces, que destruyan la felicidad de una persona. Que esa persona los impute a enemigos secretos y que descubra, al fin, que él es el único culpable y la causa. Moral, la felicidad está en nosotros mismos». Otro, del mismo año: «Un hombre, en la vigilia, piensa bien de otro y confía en él, plenamente, pero lo inquietan sueños en que ese amigo obra como enemigo mortal. Se revela, al fin, que el carácter soñado era el verdadero. Los sueños tenían razón. La explicación sería la percepción instintiva de la verdad». Son mejores aquellas fantasías puras que no buscan justificación o moralidad y que parecen no tener otro fondo que un oscuro terror.

Arte y realidad hawthornianas

Ésta, de 1838: «En medio de una multitud imaginar un hombre cuyo destino y cuya vida están en poder de otro, como si los dos estuviesen en un desierto». Ésta, que es una variación de la anterior y que Hawthorne apuntó cinco años después: «Un hombre de fuerte voluntad ordena a otro, moralmente sujeto a él, que ejecute un acto. El que ordena muere y el otro, hasta el fin de sus días, sigue ejecutando aquel acto». —No sé de qué manera Hawthorne hubiera escrito ese argumento; no sé si hubiera convenido que el acto ejecutado fuera trivial o levemente horrible o fantástico o tal vez humillante—. Éste, cuyo tema es también la esclavitud, la sujeción a otro: «Un hombre rico deja en su testamento su casa a una pareja pobre. Ésta se muda ahí; encuentra un sirviente sombrío que el testamento les prohíbe expulsar. Este los atormenta; se descubre, al fin, que es el hombre que les ha legado la casa».

Citaré dos bosquejos más, bastante curiosos, cuyo tema —no ignorado por Pirandello o por André Gide— es la coincidencia o confesión del plano estético y del plano común, de la realidad y del arte. He aquí el primero: «Dos personas esperan en la calle un acontecimiento y la aparición de los principales actores. El acontecimiento ya está ocurriendo y ellos son los actores». El otro es más complejo: «Que un hombre escriba un cuento y compruebe que éste se desarrolla contra sus intenciones; que los personajes no obren como él quería; que ocurran hechos no previstos por él y que se acerque una catástrofe que él trate, en vano, de eludir. Ese cuento podría prefigurar su propio destino y uno de los personajes es él». Tales juegos, tales momentáneas confluencias del mundo imaginario y del mundo real —del mundo que en el curso de la lectura simulamos que es real— son, o nos parecen, modernos.

Algo más grave que las duplicaciones y el panteísmo se advierte en los bosquejos, algo más grave para un hombre que aspira a novelista, quiero decir. Se advierte que el estímulo de Hawthorne, que el punto de partida de Hawthorne era, en general, situaciones. Situaciones, no caracteres. Hawthorne primero imaginaba, acaso involuntariamente, una situación y buscaba después caracteres que la encarnaran.

Hawthorne, en cambio, primero concebía una situación o una serie de situaciones, y después elaboraba la gente que su plan requería. Ese método puede producir, o permitir admirables cuentos, porque en ellos, en razón de su brevedad, la trama es más visible que los actores, pero no admirables novelas, donde la forma general —si la hay— sólo es visible al fin y donde un solo personaje mal inventado puede contaminar de irrealidad a quienes lo acompañan.

¿Cuentista o novelista?

De las razones anteriores podría, de antemano, inferirse que los cuentos de Hawthorne valen más que las novelas de Hawthorne. Yo entiendo que así es. Los 24 capítulos que componen La letra escarlata abundan en pasajes memorables, redactados en buena y sensible prosa, pero ninguno de ellos me ha conmovido como la singular historia de Wakefield que está en los Twice-Told Tales. Hawthorne había leído en un diario, o simuló por fines literarios haber leído en un diario, el caso de un señor inglés que dejó a su mujer sin motivo alguno, se alojó a la vuelta de su casa, y ahí, sin que nadie lo sospechara, pasó oculto 20 años. Durante ese largo período, pasó todos los días frente a su casa o la miró desde la esquina, y muchas veces divisó a su mujer. Cuando lo habían dado por muerto, cuando hacía mucho tiempo que su mujer se había resignado a ser viuda, el hombre, un día, abrió la puerta de su casa y entró. Sencillamente, como si hubiera faltado unas horas. «Fue hasta el día de su muerte un esposo ejemplar». Hawthorne leyó con inquietud el curioso caso y trató de entenderlo, de imaginarlo. Caviló sobre el tema; el cuento «Wakefield» es la historia conjetural de ese desterrado. Las interpretaciones del enigma pueden ser infinitas; veamos la de Hawthorne.

Este imagina a Wakefield un hombre sosegado, tímidamente vanidoso, egoísta, propenso a misterios pueriles, a guardar secretos insignificantes; un hombre tibio, de gran pobreza imaginativa y mental, pero capaz de largas y ociosas e inconclusas y vagas meditaciones; un marido constante, defendido por la pereza. Wakefield, en el atardecer de un día de octubre, se despide de su mujer. Le ha dicho —no hay que olvidar que estamos a principios del siglo XIX— que va a tomar la diligencia y que regresará, a más tardar, dentro de unos días. La mujer, que lo sabe aficionado a misterios inofensivos, no le pregunta las razones del viaje. Wakefield está de botas, de galera, de sobretodo; lleva paraguas y valijas. Wakefield —esto me parece admirable— no sabe aún lo que ocurrirá, fatalmente. Sale, con la resolución más o menos firme de inquietar o asombrar a su mujer, faltando una semana entera de casa. Sale, cierra la puerta de la calle, luego la entreabre y, un momento, sonríe.

También puedes leer: Octubre rojo: la revolución socialista

Años después, la mujer recordará esa sonrisa última. Lo imaginará en un cajón con la sonrisa helada en la cara, o en el paraíso, en la gloria, sonriendo con astucia y tranquilidad. Todos creerán que ha muerto y ella recordará esa sonrisa y pensará que, acaso, no es viuda. Wakefield, al cabo de unos cuantos rodeos, llega al alojamiento que tenía listo. Se acomoda junto a la chimenea y sonríe; está a la vuelta de su casa y ha arribado al término de su viaje. Duda, se felicita, le parece increíble ya estar ahí, teme que lo hayan observado y que lo denuncien. Casi arrepentido, se acuesta; en la vasta cama desierta tiende los brazos y repite en voz alta: «No dormiré solo otra noche.» Al otro día, se recuerda más temprano que de costumbre y se pregunta, con perplejidad, qué va a hacer. Sabe que tiene algún propósito, pero le cuesta definirlo.

Descubre, finalmente, que su propósito es averiguar la impresión que una semana de viudez causará en la ejemplar señora de Wakefield. La curiosidad lo impulsa a la calle. Murmura: «Espiaré de lejos mi casa». Camina, se distrae; de pronto se da cuenta que el hábito lo ha traído, alevosamente, a su propia puerta y que está por entrar. Entonces retrocede aterrado. ¿No lo habrán visto; no lo perseguirán? En una esquina se da vuelta y mira su casa; ésta le parece distinta, porque él ya es otro, porque una sola noche ha obrado en él, aunque él no lo sabe, una transformación. En su alma se ha operado el cambio moral que lo condenará a veinte años de exilio. Ahí, realmente, empieza la larga aventura.

Wakefield adquiere una peluca rojiza. Cambia de hábitos; al cabo de algún tiempo ha establecido una nueva rutina. Lo aqueja la sospecha de que su ausencia no ha trastornado bastante a la señora Wakefield. Decide no volver hasta haberle dado un buen susto. Un día el boticario entra en la casa, otro día el médico. Wakefield se aflige, pero teme que su brusca reaparición pueda agravar el mal. Poseído, deja correr el tiempo; antes pensaba: «Volveré en tantos días», ahora, «en tantas semanas». Y así pasan diez años. Hace ya mucho que no sabe que su conducta es rara. Con todo el tibio afecto de que su corazón es capaz, Wakefield sigue queriendo a su mujer y ella está olvidándolo. Un domingo por la mañana se cruzan los dos en la calle, entre las muchedumbres de Londres.

Wakefield ha enflaquecido; camina oblicuamente, como ocultándose, como huyendo; su frente baja está como surcada de arrugas; su rostro que antes era vulgar, ahora es extraordinario, por la empresa extraordinaria que ha ejecutado. En sus ojos chicos la mirada acecha o se pierde. La mujer ha engrosado; lleva en la mano un libro de misa y toda ella parece un emblema de plácida y resignada viudez. Se ha acostumbrado a la tristeza y no la cambiaría, tal vez, por la felicidad. Cara a cara, los dos se miran en los ojos. La muchedumbre los aparta, los pierde. Wakefield huye a su alojamiento, cierra la puerta con dos vueltas de llave y se tira en la cama donde lo trabaja un sollozo. Por un instante ve la miserable singularidad de su vida. «¡Wakefield, Wakefield! ¡Estás loco!», se dice. Quizá lo está.

Te puede gustar: Criaturas mitológicas

En el centro de Londres se ha desvinculado del mundo. Sin haber muerto ha renunciado a su lugar y a sus privilegios entre los hombres vivos. Mentalmente sigue viviendo junto a su mujer en su hogar. No sabe, o casi nunca sabe, que es otro. Repite «pronto regresaré» y no piensa que hace 20 años que está repitiendo lo mismo. En el recuerdo los 20 años de soledad le parecen un interludio, un mero paréntesis. Una tarde, una tarde igual a otras tardes, a las miles de tardes anteriores, Wakefield mira su casa. Por los cristales ve que en el primer piso han encendido el fuego; en el moldeado cielo raso las llamas lanzan grotescamente la sombra de la señora Wakefield. Rompe a llover; Wakefield siente una racha de frío. Le parece ridículo mojarse cuando ahí tiene su casa, su hogar. Sube pesadamente la escalera y abre la puerta. En su rostro juega, espectral, la taimada sonrisa que conocemos. Wakefield ha vuelto, al fin.

Hawthorne no nos refiere su destino ulterior, pero nos deja adivinar que ya estaba, en cierto modo, muerto. Copio las palabras finales: «En el desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito rigor —y los sistemas entre sí, y todos a todo— que el individuo que se desvía un solo momento, corre el terrible albur de perder para siempre su lugar. Corre el albur de ser, como Wakefield, el paria del Universo».

Escritor culpable

Como Stevenson, también hijo de puritanos, Hawthorne no dejó de sentir nunca que la tarea de escritor era frívola o, lo que es peor, culpable. En el prólogo de La letra escarlata, imagina a las sombras de sus mayores mirándolo escribir su novela. El pasaje es curioso. «¿Qué estará haciendo? —dice una antigua sombra a las otras—. ¡Está escribiendo un libro de cuentos! ¿Qué oficio será ese, qué manera de glorificar a Dios o de ser útil a los hombres, en su día y generación? Tanto le valdría a ese descastado ser violinista».

Que Hawthorne persiguiera, o tolerara, propósito de tipo moral no invalida, no puede invalidar, su obra. En el decurso de una vida consagrada menos a vivir que a leer, he verificado muchas veces que los propósitos y teorías literarias no son otra cosa que estímulos y que la obra final suele ignorarlos y hasta contradecirlos. Si en el autor hay algo, ningún propósito, por baladí o erróneo que sea, podrá afectar, de un modo irreparable, su obra. Un autor puede adolecer de prejuicios absurdos, pero su obra, si es genuina, si responde a una genuina visión, no podrá ser absurda. En Hawthorne, siempre la visión germinal era verdadera; lo falso, lo eventualmente falso, son las moralidades que agregaba en el último párrafo o los personajes que ideaba, que armaba, para representarla. Los personajes de La letra escarlata—especialmente Hester Pryne, la heroína— son más independientes, más autónomos, que los de otras ficciones suyas; suelen asemejarse a los habitantes de la mayoría de las novelas y no son meras proyecciones de Hawthorne, ligeramente disfrazadas.

En uno de los días de 1840 escribió:

Aquí estoy en mi cuarto habitual, donde me parece estar siempre. Aquí he concluido muchos cuentos, muchos que después he quemado; muchos que, sin duda, merecen ese ardiente destino. Esta es una pieza embrujada, porque miles y miles de visiones han poblado su ámbito, y algunas ahora son visibles al mundo. A veces creía estar en la sepultura, helado y detenido y entumecido; otras, creía ser feliz… En verdad, sólo somos sombras…

En las líneas que acabo de transcribir, Hawthorne menciona «miles y miles de visiones». La cifra no es acaso una hipérbole; los doce tomos de las obras completas de Hawthorne incluyen ciento y tantos cuentos, y éstos son unos pocos de los muchísimos que abocetó en su diario.

Hawthorne se casó en 1842, es decir, a los 38 años; su vida, hasta esa fecha, fue casi puramente imaginativa, mental. Trabajó en la aduana de Boston, fue cónsul de los Estados Unidos en Liverpool, vivió en Florencia, en Roma y en Londres, pero su realidad fue, siempre, el tenue mundo crepuscular, o lunar, de las imaginaciones fantásticas. Del modo de los sueños, del modo inaugurado por él mismo. Murió el 18 de mayo de 1864, en las montañas de New Hampshire. Su muerte fue tranquila y fue misteriosa, pues ocurrió en el sueño. Nada nos veda imaginar que murió soñando y hasta podemos inventar la historia que soñaba —la última de una serie infinita— y de qué manera la coronó o la borró la muerte. Algún día, acaso, la escribiré y trataré de rescatar con un cuento aceptable esta deficiente y harto digresiva lección. Muerto Hawthorne, los demás escritores heredaron su tarea de soñar.

1 Jorge Luis Borges (1899-1986), inmortal escritor argentino, erudito anglófilo lo mismo que titán de las letras hispánicas. Este texto, una conferencia que dictó en 1952, fue tomado y editado de su libro Otras Inquisiciones.

HLs:

Se dice que Hawthorne agregó una W a su nombre para alejarse del estigma de aquel John Hathorne cazador de brujas

Melville tuvo una pasión malsana por Hawthorne; eran muy amigos y se dice que estuvo enamorado de él y que Hawthorne nunca le correspondió

La cuñada de Hawthorne, Elizabeth Peabody, siempre estuvo enamorada de él, pero él prefirió a su hermana, Sophia. Elizabeth se dedicaría a la educación y fue quien trajo el Kindergarten a EE. UU.

Hawthorne pertenece al llamado American Reinassance, el período más rico de la historia literaria estadounidense —de 1830-1865—, que produjo a Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Herman Melville, Edgar Allan Poe y Emily Dickinson, entre otros

Sigue leyendo en Algarabía

Un brindis por la copa menstrual