En el espacio no hay problema pequeño. Menos aún cuando se trata de reunir miles de millones de dólares, coordinar millares de científicos y técnicos, desarrollar contra reloj nuevas tecnologías, inventar materiales futuristas, construir desde cero enormes instalaciones, entrenar seres (sobre) humanos para aventurarse a lo desconocido y acumular horas de experiencia y conocimientos para llevar a un hombre de la Tierra a la Luna y, a 400 mil kilómetros de distancia en medio del ambiente más hostil posible y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Hace medio siglo, no obstante, todo ello —y más— se logró.

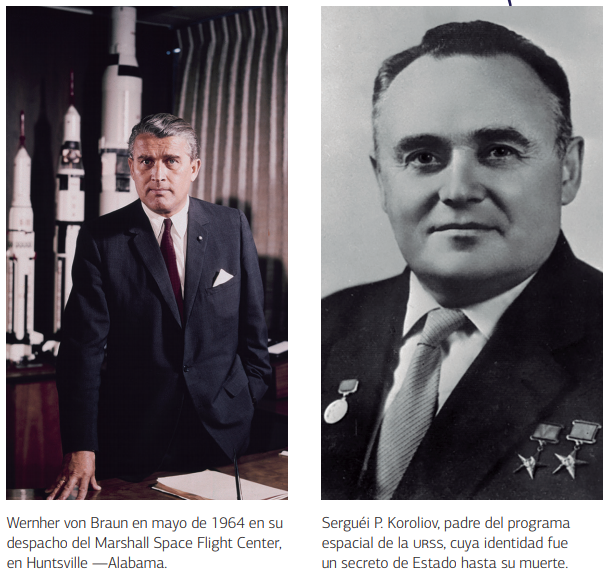

Tal empresa, salida de la imaginación de visionarios como Kepler y Verne y animada por físicos pioneros como Tsiolkovski, Goddard U Oberth, nutrió la ambición de los dos genios responsables de hacer realidad lo que hasta poco antes de lograrlo se antojaba una locura: Wernher von Braun (1912-1977) y Serguéi Pávlovich Koroliov (1907-1966).

Sin embargo, como en el caso de las empresas de Colón o Magallanes, harían falta otro tipo de incentivos para que sus ideas fuesen tomadas en serio. En efecto, el reacomodo geopolítico, la lucha ideológica y la carrera armamentista posterior a la II Guerra Mundial hicieron imperativo pasar por alto el pasado tanto de Koroliov —acusado de saboteador y traidor durante el terror estalinista— como de Von Braun —cabeza del programa de cohetes nazi—, pues:

Mientras las dos superpotencias, los EE.UU. y la URSS, se enfrentaban en la Guerra Fría, la carrera hacia la Luna definió su lucha por la supremacía global. La victoria en la carrera espacial, pues, significaba más que recolectar rocas o plantar banderas en el yermo lunar: el desarrollo de misiles y cohetes iba de la mano de la capacidad de lanzar armas nucleares, espiar al enemigo y dominar el espacio. Sobre todo, llegó a ser una competencia abierta entre el capitalismo y el comunismo, con lo que la victoria no era un mero asunto de orgullo nacional, sino una cuestión de seguridad y estabilidad globales.1

De las «Armas de Venganza» al Vostok

No había terminado la guerra, en 1945, cuando soviéticos y estadounidenses competían ya por hacerse con los materiales, los planos y los cerebros detrás del programa de cohetes alemán, décadas por delante de los ingenieros y científicos de las naciones vencedoras. Apenas un par de años más tarde, Von Braun en los EE.UU. y Koroliov en la Unión Soviética, ya se hallaban replicando y mejorando los viejos cohetes V-2, con el fin de lanzar las recién desarrolladas bombas atómicas, pero acariciando en secreto la idea de poner satélites en órbita y viajar al espacio.

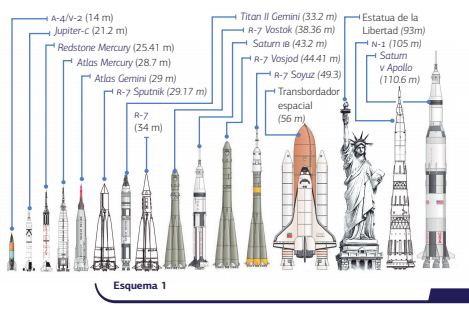

Pese al escepticismo de los militares, las trabas burocráticas, la escasez de fondos o las sospechas políticas que recaían sobre ambos, Koroliov y Von Braun no cesaron de innovar con cohetes cada vez más grandes y poderosos —véase esquema 1— ni de difundir sus descabelladas ideas —el alemán incuso recurrió a Walt Disney y a otras historietas—. Hacia mediados de los 50, quedaba claro que no había sino que reemplazar la cabeza nuclear de un misil con una cápsula adecuada para transportar aparatos o incuso seres vivos más allá de la atmósfera y la gravedad terrestres. Sólo era cuestión de tiempo —y un poco de suerte— para que comenzara la carrera al espacio.2

A finales de 1957, Koroliov sorprendió al mundo al poner en órbita los primeros satélites artificiales, el Sputnik I, y el Sputnik II, con un ser vivo: la perrita Laika. Ese marcador de 2 a 1, impelió a la frugal y reticente Casa Blanca de Eisenhower a no quedarse atrás, creando, en 1958, la Administración Nacional Aeroespacial —NASA, por sus siglas en inglés—, un organismo gubernamental y civil para coordinar los esfuerzos científicos y técnicos para la exploración pacífica y no comercial del espacio.

Pero las preguntas y los retos planteados por la exploración del espacio sólo crecían. La más importante interrogante era si —y cómo— un ser humano podría sobrevivir al espacio exterior. De ahí que, en paralelo, médicos tanto soviéticos como estadounidenses sometieran a sus potenciales pilotos a miríadas de pruebas exhaustivas e invasivas, incuso estrafalarias y sádicas, preparándolos para lo desconocido o lo inimaginable.

De nuevo, tocaría a Koroliov, pese a las intrigas políticas y el caos endémico de la URSS, a su endeble salud arruinada por los años que pasó en el Gulag y su trabajo incesante— y a numerosos fracasos —que fueron ocultados—, contestar esas preguntas mediante una serie de hitos espaciales.

Al mismo tiempo, la nasa echó a andar el programa Mercury, con el fin de lanzar al espacio a un selecto grupo de pilotos de prueba elegidos entre 508 candidatos de las fuerzas armadas. Sin embargo, la meticuloisdad de Von Braun, quien se rehusó a arriesgar la vida de un hombre lanzándolo con uno de sus cohetes, concedió el siguiente round a Koroliov, cuyo Vostok I puso en órbita a Yuri Alekséievich Gagarin. Un par de chimpancés después, EE.UU. comenzó a remontar el marcador con los lanzamientos del programa Mercury.

Lee el artículo completo en Algarabía 178

1 Debora Cadbury, Space Race. The Epic Battle Between America and the Soviet Union for Dominion of Space, Nueva York, Harper Collins, 2006, p. IX. Traducción propia.

2 v. Algarabía 27, julio 2006, LA CRONOLOGÍA: «La carrera espacial I», pp. 91-94.

Te recomendamos leer

1992: Año Internacional del Espacio