El azar quizá sea una de las fuerzas más poderosas a las que el ser humano se ve expuesto. Una buena parte de sus decisiones están influenciadas por él: «el eterno laberinto de los efectos y las causas», como los llamaba Borges. La humanidad misma le debe mucho al azar, sobre todo si a los avances de la ciencia se refiere.

En este dossier del azar le traemos una pequeña dosis de historias. Las primeras de ellas pertenecen al libro de Paul Auster, Creía que mi padre era Dios — I thought my father was God— (2001), así como del Cuaderno Rojo —The Red Notebook— (1996), ambos editados por Anagrama. También, una breve selección de otras historias en las que el azar y la coincidencia jugaron un papel más que importante, y, para terminar, le dejamos algunas de las revelaciones científicas que nos legó el más puro azar.

Paul Auster es el escritor de las coincidencias, del azar y su influencia para modificar caminos y darle forma al destino de las personas. Sobre el azar, y a propósito del escritor neoyorquino, Justo Navarro, escritor español, dijo:

Descubrir el poder del azar es descubrir que somos terriblemente frágiles y vulnerables, que dependemos de la casualidad, que una coincidencia estúpida puede destrozarnos en un segundo. Que una palabra estúpida oída por casualidad también puede fulminarnos. Recordar que las personas son terriblemente frágiles es una obligación moral: Paul Auster dice que es cazador de coincidencias por obligación moral.

A esa obsesión, Auster ha dedicado algunas de sus mejores letras. En Creía que mi padre era Dios y El Cuderno Rojo, el escritor dio rienda suelta a su olfato y debilidad por las coincidencias, así reunió en un volumen las historias más extrañas y paradójicas que los radioescuchas de la National Public Radio le enviaron a propósito de su convocatoria: enviar historias reales a su correo, sin importar el tema, las características y extensión del relato. Así nació el Proyecto Nacional de Relatos y ,también, uno de los más curiosos documentos literarios

Hermanos

La mujer que yo acababa de conocer había nacido en Praga durante la guerra. Era muy pequeña cuando hicieron prisionero a su padre, lo enrolaron a la fuerza en el ejército alemán y lo mandaron al frente ruso. Su madre y ella no volvieron a saber de él. No recibieron ninguna carta, ni noticias de si estaba vivo o muerto, nada. La guerra se lo había tragado: desapareció sin dejar rastro.

Pasaron los años. La joven creció. Acabó sus estudios en la universidad y llegó a ser profesora de Historia del Arte. Según mi amiga, tuvo problemas con las autoridades a finales de los sesenta, durante la invasión soviética, pero no precisó qué tipo de problemas. No son difíciles de imaginar, por las historias que conozco sobre lo que les sucedió a otros durante ese período. Un día le permitieron volver a la enseñanza.

En una de sus clases había, por un programa de intercambios, un estudiante de Alemania del Este. El estudiante y ella se enamoraron y acabaron casándose. Poco tiempo después de la boda, llegó un telegrama que anunciaba la muerte del padre de su marido. Al día siguiente, su marido y ella viajaron a Alemania del Este para asistir al funeral. Una vez allí, no sé en qué ciudad, se enteró de que su difunto suegro había nacido en Checoslovaquia. Durante la guerra los nazis lo hicieron prisionero, lo enrolaron a la fuerza en su ejército y lo mandaron al frente ruso. Había conseguido sobrevivir milagrosamente.

En lugar de regresar a Checoslovaquia después de la guerra, se había quedado en Alemania bajo un nombre nuevo, se había casado con una alemana y allí había vivido con su nueva familia hasta el día de su muerte.

La guerra le había dado la oportunidad de volver a empezar y parece que nunca se había arrepentido. Cuando la amiga de mi amiga preguntó cuál había sido su nombre en Checoslovaquia, comprendió que era su padre. Esto significaba, desde luego, que, en tanto que el padre de su marido era el mismo hombre, el hombre con el que se había casado era también su hermano.

Paul Auster —El Cuaderno Rojo —

La estrella y la cadena

Durante una visita que hice en 1961 a Provincetown, Massachusetts, compré una estrella de David única, hecha a mano, con su cadena. La llevaba siempre colgada al cuello. En 1981 la cadena se rompió mientras nadaba en una playa de Atlantic City y la perdí en el mar. En las vacaciones de Navidad de 1991 entré a curiosear en una tienda de antigüedades de Lake Placid, Nueva York. Iba con mi hijo, que entonces tenía quince años y él se fijó en una joya expuesta allí. Me llamó para enseñármela. Era la estrella de David que el océano se había tragado diez años antes.

Steve Lacheen

Caso cerrado

Durante mi adolescencia, en la década de 1950, fui a visitar a mis primos que vivían en Bloomington, en el estado de Illinois. Un día íbamos dando un paseo y discutiendo sobre la letra de una canción popular. Yo sostenía que la letra decía «un indio llamado Oso Erguido» y uno de mis primos afirmaba que decía «un indio andando muy erguido». Mientras caminábamos vi un pedazo de papel tirado en la acera. Lo recogí y era la partitura de esa mismísima canción. Y ahí se acabó la discusión. Yo tenía razón, por supuesto.

Jerry Hoke

Un Matisse

Solíamos verle de vez en cuando en el Hotel Carlyle. Sería exagerado llamarle amigo, pero F. era un viejo conocido, y mi mujer y yo siempre esperábamos ilusionados su llegada cuando llamaba para anunciar que venía a la ciudad. Contrariamente a todas las demás personas que hemos conocido, no tenía que trabajar para vivir. Su familia pertenecía a la clase alta francesa, y como además se había casado con una mujer que tenía aún más dinero que él, F. era libre de hacer lo que se le antojara. Lo que nos parecía admirable de él —aparte de su inteligencia y amabilidad— era la pasión con que se entregaba a sus aficiones. Tal vez no tenía necesidad de trabajar para vivir, pero trabajaba muchísimo. Era un prolífico poeta, autor de muchos libros de los que podía enorgullecerse, y también una de las principales autoridades del mundo en Henri Matisse.

Tanta era su reputación, de hecho, que un importante museo francés le había pedido que organizara una extensa exposición de la obra del pintor. F. no era comisario profesional, pero se había entregado a la tarea con gran energía y competencia. Su idea era reunir todos los cuadros de Matisse de un periodo concreto, de cinco años de duración, perteneciente a la parte central de su carrera. Se trataba de decenas de lienzos y, como estaban desperdigados por todo el mundo en colecciones privadas y museos, F. tardó varios años en preparar la exposición.

Al final sólo hubo una obra que no pudo encontrar, pero era crucial, la obra clave de toda la exposición. F. había sido incapaz de descubrir quién era el propietario, no tenía ni idea de dónde estaba el cuadro y sin él se malograrían años de viajes y meticuloso trabajo. En los seis meses siguientes se dedicó en exclusiva a buscar ese lienzo, y cuando lo encontró, resultó que durante todo ese tiempo había estado a pocos metros de él.

La propietaria era una mujer que vivía en un apartamento del Hotel Carlyle. El Carlyle era el hotel favorito de F., y en él se alojaba siempre que venía a Nueva York. Y no sólo eso, sino que el apartamento de la mujer estaba situado justo encima de la habitación que F. siempre reservaba para él: a sólo un piso de distancia. Lo que significaba que cada vez que F. iba a dormir al Hotel Carlyle, preguntándose dónde podía hallarse la misteriosa pintura, ésta colgaba de una pared justo encima de su cabeza. Como una imagen soñada.

Paul Auster

En ambas costas

A mediados de los 80 yo trabajaba en una cooperativa clandestina de alimentación en Washington, D.C. Una noche, mientras estaba metiendo pasas en una bolsa, noté que una mujer me miraba fijamente. Después de un rato vino hacia mí y me preguntó: —¿Michelle? ¿No eres Michelle Golden? —No —le dije—. No soy Michelle Golden, pero ¿la Michelle Golden a la que usted se refiere es de Madison, en Wisconsin? Y me dijo que sí, que se refería a ella. Le conté que yo conocía a Michelle y que mucha gente nos confundía.

Pocos años después me mudé a vivir a la Costa Oeste. Un sábado por la mañana iba andando por el centro de San Francisco y una mujer vino hacia mí, se paró en seco, me miró de arriba abajo y me dijo: —¿Michelle? ¿No eres Michelle Golden? —No —le dije—. Pero, ¿cuáles cree usted que son las probabilidades de cometer el mismo error dos veces en la vida y en los dos extremos de Estados Unidos?

Beth Kivel

Cielo azul

En 1956 la ciudad de Phoenix, Arizona, tenía un cielo azul infinito. Un día se me ocurrió mostrarle aquel cielo a Perky, el periquito 58 de mi hermana Kathy, mientras lo estaba paseando por la casa posado en un dedo de mi mano. Tal vez pudiese encontrar allí fuera algún amigo pajarito. Lo saqué al patio y, para horror mío, Perky se alejó volando. El enorme y despiadado cielo se tragó el tesoro azul de mi hermana, que desapareció súbitamente con las alas recortadas y todo. Kathy consiguió perdonarme.

Con fingido optimismo intentó, incluso, convencerme de que Perky encontraría un nuevo hogar. Pero yo era demasiado lista como para creerme una cosa así. No había quien me consolara. Pasó el tiempo. Poco a poco, mi gran remordimiento pasó a ocupar un modesto lugar frente a las cosas más importantes de la vida, y todos fuimos creciendo. Décadas después, vi crecer a mis propios hijos. Compartíamos sus actividades, y pasábamos algunos sábados de fútbol sentados en las sillas plegables junto a los Kissell, que eran los padres de los amigos de mis hijos. Las dos familias íbamos juntas a acampar por Arizona.

Nos apiñábamos en la furgoneta para ir todos al cine. Nos convertimos en íntimos amigos. Una tarde jugamos a un juego que consistía en contar historias de mascotas inolvidables. Alguien afirmó poseer el pececito de colores más viejo que existía. Otro, que tenía un perro vidente. Entonces Barry, el padre de la otra familia, tomó la palabra y proclamó que la Mascota Más Fabulosa de la Historia era su periquito azul: Bombón.

—Lo mejor de Bombón —dijo— fue la forma en que llegó hasta nosotros. Un día, cuando yo tenía unos ocho años, surgió del cielo límpido y celeste un pequeño periquito azul que descendió lentamente y se posó en mi dedo. Cuando por fin recuperé el habla, analizamos las increíbles pruebas. Las fechas, los lugares y las fotos del pájaro, todo coincidía. Parecía que nuestras familias habían estado conectadas incluso mucho antes de que nos conociéramos. Y así fue como, cuarenta años más tarde, corrí a decirle a mi hermana: «¡Tenías razón! ¡Perky está vivo!».

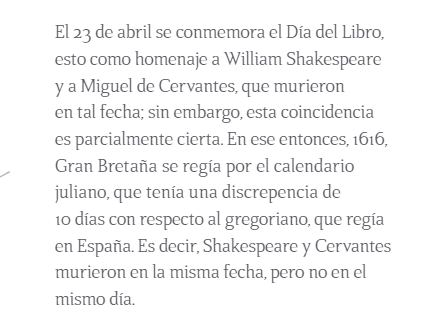

Coincidencias y azares los hay por todo el mundo. Las siguientes historias ocurrieron aquí y no hubieran adquirido el tono de sorpresa y perplejidad, sin la juguetona influencia de la casualidad.

Detective

El intento fallido del vendedor de magia —por las mañanas— y cantor en bola —por las noches— resultó en una oferta de trabajo. El despacho provinciano de detectives privados nada estaba interesado en Internet, ni en sus hechicerías de inicio de milenio. Si el vendedor quería ganar dinero, sería resolviendo El Caso. Una credencial de identidad, las placas de una camioneta negra, un espía industrial y una buena cuota por encontrarlo eran todas las «pistas». ¿Por dónde se empieza en tierra donde la nota roja habla sobre robo hormiga de dulces y las infidelidades de la colonia?

Internet estaba verde como para esperar de él demasiadas pistas… ¡Pues claro!, no quedaba de otra que estacionar el auto frente al parque industrial y esperar la coincidencia.

Cuatro horas le tomó al sol malhumorado convencer al nuevo detective. El Caso no tiene solución, ni las coincidencias tienen ganas. De vuelta a casa a vestirse de tenor y cantar las que más valgan.

Como si la derrota no bastara, la mano en alto trajo a la noche lo que le faltaba: «A ver, flaco, cántate la de O sole mío». ¡Mirá que venir ahora con un torito! Y O sole mío sta ‘nfronte a te: ¡la mano tenía cara, la cara tenía credencial! Luego nos hicimos grandes amigos y vámonos para su casa a seguir cantando. Camioneta negra, placas: todo.

Una llamada al día siguiente y El Caso resuelto. «¿Cómo le hiciste en apenas un día?». «Un detective no revela sus métodos, sólo diré que la noche de anoche tuvo una revelación maravillosa».

Francisco Medina, consejero de Algarabía.

Los triángulos —pareja, país, profesión—

Descubrí que la ex de mi ex tenía la misma profesión que yo, también mi signo zodiacal. Su familia venía del mismo barrio y ciudad y, al igual que yo, fue desde otro país a vivir con el hombre que luego fue mi marido. Lo descubrí ya casada. Nadie me lo dijo. Sus libros, abandonados en la biblioteca de otro país, eran idénticos a los míos. Cargados de notas al calce sobre la obra y recados amorosos a nuestro amor —común a destiempo—. Así la conocí, a través de un plano temporal y espacial intangible. Las palabras usuales de mi familia eran las suyas de origen, y este step language me ayudó a entenderme por años con mi esposo, que además de nosotras, había vivido en ese país que nos «unía».

Teresina Bueno, actriz y consejera de Algarabía.

Click

A José le gustaba el silencio. Era un joven fornido, de brazos y piernas cortas, pero torso macizo. Moreno y de bigote, con ojos tranquilos excepto cuando se enojaba, que era muy infrecuentemente. Una vez organizó una huelga, lo hizo con cuidado, método y pocas palabras. Nunca fue muy palabrero. La huelga estalló y muchos se sintieron ofendidos. Entre ellos un charro, le llamaré F.

F indagó y supo con facilidad quién había urdido la huelga a sus espaldas. Encontrar a José fue sencillo, todos lo conocían y ubicaban por una gorra azul, «como de ferrocarilero» —porque era vallejista—, que siempre usaba.

José recibió a F, pero se entrevistó con él en público. A F no le gustó el gesto; se sintió observado. —Levanta la huelga—, le dijo. —No— respondió José. Así estuvieron esos dos trozos de terquedad, hasta que alguien alzó la voz o hizo un gesto que al otro no le gustó. No se sabe exactamente lo que pasó, pero F sacó una pistola y apuntó a los ojos tranquilos de José. Dicen que un silencio de panteón por la noche se dejó palpar en la fábrica.

Es posible que José pestañeara: un ojo negro y ciego lo miraba. «Click», se escuchó. «Click, click, click». La pistola se encasquilló, acabó muda. F guardó la pistola y echó a correr.

José conoció a una mujer. Se llamaba Soledad, y Soledad tuvo tres hijos. Los días de organizar huelgas en secreto habían terminado. El torso de José, antes macizo, ganó peso y volumen. Una tarde, un abogado, después de despachar sus asuntos con él, le ofreció una pistola. José la tomó, sintió su peso y pagó por ella.

A José le gustaba el campo. Ahí iba cuando la oficina le daba algún respiro. Un día llamó a sus hermanos para mostrarles su nueva compra: la pistola. José apuntó con ella a unas botellas. «Click», se escuchó. «Click, click, click». José se sintió avergonzado y regresó molesto a su oficina. Otra tarde, el abogado que se la vendió llegó a despachar sus asuntos; José aprovechó y le reclamó el descalabro. El abogado respondió: —Ay, don José, de eso mismo se quejaba el difuntito, don F, que la pistola se le encasquillaba en lo mero bueno.

José guardó la pistola y se puso a pensar en su suerte. Esto también lo hizo en silencio.