Jonathan Swift escribió: «Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificarse por este signo: todos los necios se conjuran contra él», pero hay genios que se conjuran contra el mundo, porque sus obras son temibles atentados a la inteligencia y el buen gusto.

Estas criaturas —una legión de seres imbatibles— se caracterizan por avanzar sobre todas las calamidades, por contar únicamente con la fe de sus empeños, y poseer un talento fabuloso para ignorar a las lenguas viperinas. También carecen de pudor y de autocrítica, porque sus egos son como un blindaje contra los resentidos, los egoístas y los envidiosos.

Juan Orol y Ed Wood formaban parte de esta especie. Dos criaturas que, a su modo, fueron almas gemelas. El primero, un versátil maestro gallego de la improvisación nacido en La Coruña que, antes de realizar sus películas de culto para el cine mexicano, fue mecánico, corredor de autos, pitcher de beisbol, boxeador, actor teatral, torero, reportero, agente secreto y director artístico de la XEQ.

El segundo, un cándido escritor y cineasta estadounidense que, a falta de una retahíla de hazañas laborales como las de su colega Orol, se distinguió por proclamar a los cuatro vientos su afición por travestirse con peluca rubia, suéteres de angora, faldas estrechas, medias y tacones —porque en los instantes más aciagos, Ed Wood solía refugiarse en su alter ego femenino.

Charros contra gánsters

Ambos pasaron a la historia por el prestigio de sus monumentales bodrios. A Orol lo recomendamos por sus desternillantes cintas noir, donde conjugó los bajos fondos de Chicago con el heroísmo kitsch de los mariachis, en esa cinta de la que todos hablan, pero que muy pocos han visto: Gángsters contra charros (1947); aunque, a decir verdad, este filme es mucho mejor que otros de sus churros como El reino de los gángsters (1947), Cabaret Shanghai (1949), El sindicato del crimen / La antesala de la muerte (1953) o Bajo la influencia del miedo / Gangsterismo en el deporte (1954), películas que lo consolidaron —les guste o no les guste a los puristas— como el mayor especialista del género en los gazmoños derroteros del cine nacional.

Sus obras sirvieron como escuela para una pléyade de imitadores y farsantes, a los que siempre les faltó el esplendor naif del señor Orol: un guión defectuoso y una técnica narrativa tan infame y primitiva, donde hasta lo más elemental se descuidaba, como el vestuario, la continuidad, la escenografía y la edición, a lo que se sumaba la rústica dirección de actores.

De cualquier modo, los thrillers de Juan Orol representaban lo mejor de su filmografía, pues lo malo, verdaderamente truculento, fueron sus inefables melodramas:

- Madre querida (1935), esa insufrible y lacrimosa historia de villanos intrafamiliares, más cursi que los poemas filiales de Manuel Gutiérrez Nájera y de Salvador Díaz Mirón;

- El calvario de una esposa (1936), el periplo por la abnegación y el ahogo femenino en un país de machos;

- El infierno de los pobres (1950), la canción del arrabal filmada con miopía; o

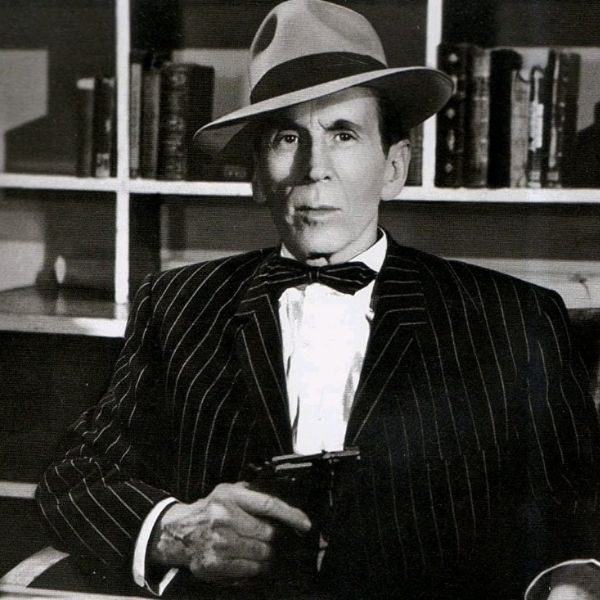

- Perdición de mujeres (1950), un mórbido relato al que le sobran latigazos de ranciedad y oscurantismo: en el papel moralista, Juan Orol fue más denso, más tortuoso y más insoportable, que cuando interpretaba a Johnny Carmenta y se vestía con traje a rayas, corbata, tirantes y sombrero, para duplicar a los bandidos de las cintas de Frank Capra y Orson Welles y remedar, de paso, la rudeza histriónica de James Cagney y Richard Widmark.

Brassier y suéter de angora

El caso de Ed Wood es diferente. Ya que si Juan Orol obtuvo un éxito innegable , Wood, en cambio, jamás pudo mantener un filme en cartelera. Oriundo de Poughkeepsie, un pueblucho de la costa este de los EE.UU., Wood filmó una decena de películas que sólo recaudaron fans tras su muerte.

Sus cortometrajes fueron los ejercicios de estilo de un gran bobo con iniciativa que saltó las trancas del porvenir gracias a su asombrosa habilidad para el embaucamiento: Glen or Glenda (1953), su opera prima, se filmó gracias a que Wood consiguió que el productor le cediera lo que, al principio, sería la historia de un atormentado transexual, y que éste transformó en una esperpéntica crónica autobiográfica, donde aprovechó para usar bragas, sostén y pantimedias, pues también se dio el lujo de protagonizar a Glen y a Glenda.

Más psicótica y tremebunda que sus películas de monstruos, Glen or Glenda es el primer filme de Wood en el que participaba el legendario Bela Lugosi, cuando su carrera se hallaba en declive por la ancianidad y [la adicción a] la morfina y metadona, que llevó a la tumba al célebre vampiro, para jamás resucitarlo.

Sin embargo, Glen or Glenda —dicen los expertos— es una cinta de extraña y melancólica belleza, donde Wood demostró que, en ocasiones, la incoherencia y la poesía pueden crear una fórmula perfecta y la actuación de Wood y de Dolores Fuller —su primera esposa—, junto con la soberbia narración de Bela Lugosi, concibieron un viaje minucioso por las torceduras de la psique, esa entidad que lo mismo produce iluminaciones que quimeras.

Y, en adelante, Wood se lanzaría a la exploración de los mundos paralelos: Jail Bait (1954), Bride of the Monster (1955), The Violent Years (1956) y Plan 9 from Outer Space (1956) —su indiscutible obra maestra— lo llevaron al pináculo de una frágil trayectoria. Al final de la misma, Ed Wood terminaría alcoholizado y en el completo anonimato, dirigiendo películas de espectros y desnudas y, seguramente, evocando sus mejores años.

¿Por qué genios?

Pero, ¿cuáles fueron los mayores legados de Juan Orol y Ed Wood? Aparte de la implacable vulgaridad de sus ficciones y del frenético temblor de sus temperamentos, Orol y Wood, como todos los gurús, fertilizaron las carreras de sus partidarios más leales.

A Juan Orol, el cine mexicano le debe la cachondélica nostalgia por ciertas divas como María Antonieta Pons, Rosa Carmina, Mary Esquivel y Dinorah Judith —las musas que adornaron sus atroces largometrajes—, mientras que Wood no sólo le dio la última oportunidad a Bela Lugosi [en la pantalla], sino que impulsó a Dolores Fuller —que abandonaría la actuación y se dedicaría a componer canciones, algunas de éstas para Elvis Presley—, Vampira —una curvilínea presentadora de cintas de terror que acabaría vendiendo joyería—, Tor Johnson —un luchador que hizo época en películas chafas, cuya gloria fue servir como modelo para la máscara de Halloween más vendida en los años 70— y Crisswell, el vidente que tuvo un éxito mediano en shows televisivos.

Incansables, estoicos, estultos y temerarios, Juan Orol y Ed Wood se forjaron a través de la ilusión y el total aniquilamiento del amor propio. Juan Orol decía que producir, actuar y dirigir una película, era como una especie de catarsis por su ambición de ubicuidad. Ed Wood estaba convencido de que Plan 9 from Outer Space sería su pasaporte a la inmortalidad. Los dos tenían razón.

Su legado

Juan Orol ocupa un espacio referencial en la memoria colectiva, ligado injustamente con la génesis del bodrio nacional. Ed Wood —nombrado por las tribus hollywoodenses como «el peor director de todos los tiempos»— se ha erguido como uno de los adalides del cine de culto. Sin embargo, entre las obras de estos maestros y la multitud de porquerías que se filmaban a diario en todo el mundo, hay una contundente diferencia.

A Juan Orol le valía un pepino que el color de su traje cambiara al salir de un elevador, aunque con ello la continuidad se hiciera añicos. Lo que más le interesaba a Ed Wood era el efectismo de sus monstruos, y no la verosimilitud de la escena recreada: si en Plan 9 from Outer Space, Tor Johnson —con los ojos en blanco, el rostro abotagado y las extremidades en horrorosa crispación— estrangulaba a un policía en el cementerio, poco importaba que en el diabólico vaivén, los personajes derribaran una supuesta lápida de piedra, pues para Ed Wood, la gente no iba al cine a creerse todo lo que ocurría en la pantalla.

De igual manera, en la torpeza, la ridiculez y la ramplonería de sus puestas en escena, Orol y Wood alcanzaron una sublime exaltación de mal gusto y el humor involuntario que muy pocos han podido igualar en sus montajes, porque estos defectos no eran deliberados: contrario a lo que se pueda suponer, a la hora de filmar, Orol y Wood se tomaban el trabajo muy en serio y dicha casualidad contrarresta la generalizada presunción de que nacieron para el bodrio.

Después de ellos

En México, los émulos de Orol y Wood pululan por doquier e, incluso, han llegado a superarlos. Por ejemplo, Juan López Moctezuma, quien en 1975 realizó una asombrosa sátira vampírica —impensada por supuesto—, llamada Alucarda, la hija de las tinieblas, o Alfredo B. Crevenna y sus churrazos sci-fi, como Aventura en el centro de la tierra (1964), El planeta de las mujeres invasoras (1965) y Gigantes planetarios (1965), más sus seriales esterilizados por el mítico enmascarado de Plata.

Del kitsch al camp, y del humor involuntario al zurullo fílmico, el universo del bodrio es fascinante. Porque el auténtico maestro del churro no es ningún imbécil, sino un artista de corazón sencillo. Su único problema radica en poseer un genio hiperactivo, ya que cuando éste sale de control, el mundo se precipita en los temibles dédalos de una imaginación inagotable. Juan Orol, Ed Wood y sus pertinentes herederos, lo han demostrado. Ya que para el arte, ellos personifican a la subversión. Y si se requiere una metáfora, tomemos esta idea del no menos genial John Waters: «Como el gusto, la blasfemia es algo muy personal».

Texto publicado en Algarabía 81. En esa edición también encontrarás artículos sobre Hernán Cortés, el origen de la Enciclopedia y el peyote.