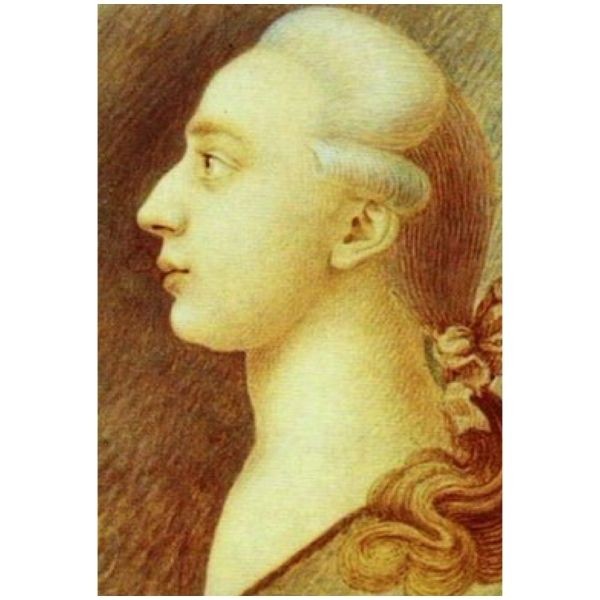

Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) pudo haber pasado a la historia por sus labores como diplomático, literato, mecenas o incluso por haber sido un ingenioso espía, pero si algo le otorgó «fama y portento», fueron sus conquistas amorosas. Casanova fue un hombre sin par cuyo nombre se volvió un arquetipo de las artes amatorias.

Desde julio de 1755, Giacomo Casanova está preso en la cárcel más inexpugnable de Europa y de la cual nadie ha logrado escapar jamás. Sin juicio previo, no le han informado los motivos de su encierro —aunque sospecha que es por una enemistad personal con uno de los inquisidores que lo vigilaba— ni cuánto va a durar su condena; el libertinaje y hacer trampa en los juegos de azar son una práctica tan común que nadie va a prisión por ello.

Mientras hace ejercicio en su celda, Casanova descubre una barra de hierro de casi medio metro de largo y del grosor de su dedo pulgar; con un fragmento de mármol y saliva afila la barra hasta formarle una pica; luego simula varias dolencias para que los guardias le proporcionen azufre, una piedra y una yesca; con el mismo ingenio usa un tazón, una colcha de algodón —que hizo mechas— y el aceite de sus ensaladas para construir un burdo mechero que le permite horadar un agujero por las noches; luego de dedicar seis horas diarias a su labor, el 23 de agosto logra perforar el suelo.

Sin embargo, a punto de concretar su fuga, es trasladado a «una celda más cómoda»; los guardias descubren el hueco, pero Casanova ha tenido la precaución de llevarse consigo la barra de hierro y esconderla en su nueva celda; como nadie puede probar cómo hizo el agujero, sólo estrechan la vigilancia en torno suyo; lo único que le permiten es intercambiar libros con otros prisioneros.

Entonces, por medio de mensajes cifrados en los libros, Casanova negocia con un monje libertino cederle su pica de hierro a cambio de que éste perfore varios agujeros por los que ambos podrán escapar; Casanova pide una Biblia grande —dentro esconde la barra— y encima pone un plato grande de macarrones para evitar que el libro sea volteado. El obtuso guardia entrega el plato y el libro sin observarlos siquiera.

El 1 de noviembre, una vez que el monje sigue las instrucciones precisas y se aparece por un agujero del techo, Casanova improvisa una cuerda con sus sábanas y ambos suben al tejado…

Los detalles de esta fuga son tan precisos e intrincados, que le dieron a Casanova material suficiente para publicar La fuga de Los Plomos, en 1787. Al momento, el texto fue tildado de fantasioso, pero unos años más tarde las autoridades venecianas reconocieron que todo lo narrado ahí era cierto.

«Historia de mi vida»

Este solo evento nos da una idea de lo compleja y variada que fue la vida de Giacomo Casanova, cuyos primeros años él describe así:

«Mi madre me trajo al mundo el 2 de abril de 1725, en Venecia. Hasta mi noveno año fui estúpido. Pero tras una hemorragia de tres meses, me mandaron a Padua, donde me curaron, recibí educación y vestí el traje de abate para probar suerte en Roma. En esta ciudad, la hija de mi profesor de francés fue la causa de que mi protector y empleador, el cardenal Acquaviva, me despidiera. Con 18 años entré al servicio de mi patria y llegué a Constantinopla. Volví al cabo de dos años y me dediqué al degradante oficio de violinista… pero esta ocupación no duró mucho, pues uno de los principales nobles venecianos me adoptó como hijo. Así, viajé por Francia, Alemania, Viena…».

De las 24 obras que Casanova publicó en vida —muchas ahora inasequibles— es curioso que sólo se le recuerde por Historia de mi vida —que él deseaba titular como Las confesiones, pero Rousseau le «ganó» ese título—, publicado de forma póstuma y censurada en 1825, y que sólo se dio a conocer de forma íntegra en 1960. En estas 3600 páginas, Casanova dejó testimonios y evidencias de haber tenido 132 «amoríos».

Me metí enseguida en la cama ordenando a Clairmont que no me esperase. Me hacía reír el plan de Clementina: para ella, la mejor manera de hacer que alguien prescindiera de su apetito era poner ante sus ojos los platos que le gustaban, haciéndole saber únicamente que le estaba prohibido tocarlos. Ella no sabía más que yo sobre esa materia; pero la idea que había expresado, según la cual si nos resistimos a los deseos no nos sentimos humillados después de haberlos satisfecho, estaba llena de sentido. La humillación que le daba miedo procedía del apego y del respeto que tenía por sus deberes, y me hacía el honor de suponerme que yo pensaba como ella. Me convenía que siguiera creyéndolo. Me dormí decidido a no intentar nunca nada que pudiese hacerme perder su confianza.

Al día siguiente llamé muy tarde. Vino a desearme los buenos días trayendo en sus manos el Pastor Fido.

–He terminado el primer acto –me dijo–; nunca he leído nada tan dulce. Levantaos. Leeremos el segundo antes de comer.

–¿Puedo levantarme delante de vos?

–¿Por qué no? Un hombre necesita muy poco para observar las leyes de la decencia.

–Hacedme entonces el favor de darme esa camisa.

Me la pasó por encima de la cabeza con aire risueño y yo le dije, al darle las gracias, que a la primera ocasión le devolvería el mismo servicio.

–De vos a mí –me respondió ruborizándose– hay menos distancia que de mí a vos.

–Esta vez, mi divina Hebe, habéis respondido como un verdadero oráculo, como hacíais cuando os adoraban en Corinto.

–¿Tuvo Hebe un templo en Corinto Sardini no lo dice.

–Pero sí lo dice Apolodoro. Hasta era un asilo. Pero os ruego que no evitéis la pregunta. Lo que habéis dicho es antigeométrico. La distancia entre vos y yo debe ser la misma que entre yo y vos.

–He dicho una bobada. –Nada de eso. Teníais una idea y, justa o no, quiero saberla. –Bueno, ambas distancias difieren en relación con el ascenso y el descenso. ¿No es cierto que el descenso es natural a un cuerpo abandonado que no necesita ser impulsado? ¿No es cierto también que sin impulso no hay ascensión? Si esto es así, tendréis que admitir que yo, más pequeña que vos, sólo podría alcanzaros ascendiendo, lo cual es difícil; mientras que para venir a mí, vos sólo tendríais que dejaros ir, lo cual es muy fácil. Por esta razón, vos no arriesgáis nada permitiendo que os ayude a cambiaros de camisa; pero yo arriesgaría mucho dejando que me hicierais el mismo favor. Vuestra caída sobre mí, demasiado rápida, podría aplastarme. ¿Estáis convencido?

–¿Convencido? Estoy extasiado. Nunca se ha justificado con más ingenio una paradoja. Podría discutirla largo y tendido, pero prefiero callarme, admirar y adoraros.

–Por favor, no quiero favores. ¿Cómo podríais discutirla?

–Criticando la habilidad con que habéis sacado a relucir mi estatura, mientras que no querríais que yo os cambiase de camisa aunque fuera un enano.

–Muy bien, mi querido Yolao, entre nosotros no podemos dejar que reine el engaño. Seré feliz si Dios me hubiera destinado un marido como vos.

–¡Ay de mí! ¿Por qué no soy yo digno?

La condesa madre vino a avisarnos para ir a comer, añadiendo que se alegraba mucho de que nos amásemos.

–Hasta la locura –le respondió Clementina–, pero somos sensatos.

–Si sois sensatos, no os amáis hasta la locura.

Comimos, jugamos y, después de cenar, acabamos el Pastor Fido. Me preguntó si el canto decimotercero de la Eneida del señor Vigi era bello.

–Mi querida condesa, no vale nada, si lo alabé fue para halagar a un descendiente del autor, que sin embargo escribió un poema más meritorio sobre las bellaquerías de los campesinos. Pero tenéis sueño y os impido desvestiros.

–No lo creáis.

Después de haberse desvestido sin conceder nada a la codicia de mis ojos, se metió en la cama; yo me senté a sus pies, y su hermana nos dio la espalda. Como el Pastor Fido estaba sobre la mesilla de noche, lo cogí y lo abrí al azar en el pasaje en que Mirtilo habla de la dulzura del beso que recibió de Amarilis. Clementina me parecía tan emocionada y enternecida que me sentía arder: pegué mi boca a la suya y, al no ver ninguna señal de alarma, iba a estrecharla contra mi seno cuando con la mayor dulzura, alargando un brazo, ella se alejó rogándome que la respetase. Le pedí perdón entonces, besando cien veces la bella mano que me había entregado.

–Estáis temblando –me dijo.

–Sí, mi querida condesa; y puedo aseguraros que es del miedo a haberos disgustado. Adiós, me voy, deseando amaros menos.

–De ninguna manera, porque ese deseo sólo puede ser un comienzo de odio. Haced como yo; deseo que el amor que me habéis inspirado aumente cada día en perfecta igualdad con la fuerza que necesito para resistirlo.