Para mi apá, el mejor doctor del mundo mundial

Mi padre es doctor, y lo admiro profundamente, no porque sea mi padre sino porque es un buen médico, en todo el sentido de la palabra. Pero en realidad es uno de los pocos médicos que admiro y respeto, porque yo sufro de iatrofobia.

La iatrofobia es una de las fobias más persistentes y ominosas y consiste en un miedo anormal y agudo a los médicos, o a acudir al médico. Viene justo del griego iatros ‘médico’ y phobia ‘miedo’.

Y es que, aunque muchas personas consideran esa fobia como rara o injustificada, yo creo que la medicina actual ha llegado a unos niveles tan absurdos, agresivos y hostiles para los pacientes que es del todo lógico y normal que muchas personas la padezcamos.

Yo, por diversas razones, he tenido que acudir a muchos médicos y hospitales de forma casi continua, durante dos de las tres partes de mi vida. Y al tener tanto contacto con los médicos —algunos en México y otros en el extranjero—es que he desarrollado esta fobia. Siento que conozco demasiados, de diversa índole y de distintas especialidades, que puedo ver sus intenciones, que puedo «leerlos entre líneas», unos me parecen poco profesionales, otros bandidos, otros adivinos, otros que creen que «si es chicle, pega». De hecho la mayoría, salvo raras y honrosas excepciones, me han dejado con un muy mal sabor de boca.

Los médicos, como cualquier profesionista que presta sus servicios, debe cobrar por ellos —que de algo han de comer, faltaba más— pero creo que si hay alguna profesión que se ha corrompido es ésta. Piensen ¿a qué abogado o arquitecto le pagas por adelantado? ¿si el contador no te presenta tu declaración de impuestos le pagas? ¿tomas medidas? ¿lo despides? ¿lo cambias? Si el ingeniero no entrega arreglada la bomba, ¿qué haces? Pero con los médicos la cosa cambia y ellos cobran por adelantado, te curen o no, te hayan hecho un buen diagnóstico o no, le hayan atinado al padecimiento o no —y si no le atinan, mala tarde, que es ensayo-error:

—Doctor, tengo gastritis y colitis.

—Tome Ranitidina.

—Doctor, no se me quita.

—Tome Omeprazol.

—Doctor, me cayó mal.

—Ahora pruébele con el Pantoprazol.

La cosa es que ni te cura y cada diálogo o consulta le tienes que apoquinar tus $1200 pesitos, si es un médico particular, que si no, y pertenece a la medicina pública, cada diálogo tendrá un lapso de 3 meses, si bien te va, con 2 horas de espera entre medias.

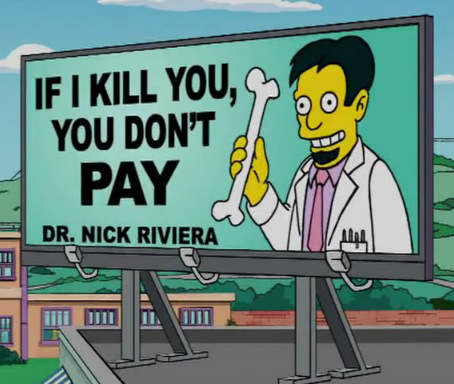

Dr. Nick Riviera, The Simpsons

Si bien es cierto que los avances científicos y tecnológicos han permitido que la medicina se desarrolle de forma inusitada, y que los médicos, que antes eran generales, cirujanos, doctores, physicians o como se les llamara; sean ahora especialistas, que se adentran en una sola rama de la medicina para poder dominarla e ir más allá, esta especialización ha deshumanizado —como diría mi papá— a la medicina, que ya ni voltea a ver al paciente sino a las placas, los análisis, y los datos; que se ha olvidado del sentido holístico de todo, incluyendo al ser humano, que responde a un continuum en donde mente, cuerpo y emociones están profundamente entrelazados.

Los médicos «modernos», «trendy», los que siguen la escuela gringa de hacer y practicar la medicina, viven enfundados en una bata quirúrgica —si hacen cirugía—, o en traje de civil —que es peor—, ven a un titipuchal de pacientes al día en minicubículos, se enfocan en la enfermedad de forma localizada, se basan en estadísticas y análisis y nunca de los nuncas platican con las personas, no preguntan ni a qué se dedican, ni si están casadas o solteras o tienen hijos, o viven solas, olvidan lo emocional, se basan en lo puramente físico y eso, obvio, muchas veces eso lleva a malos resultados.

A mí me ha pasado con muchos, pero en especial con un hepatólogo, muy chipocludo y reconocido nacional e internacionalmente, el Dr. Kershenovich, que tiene un consultorio muy nice en una zona nice, con pacientes nice y asistentes nice, y al que fui a ver desolada luego de ser diagnosticada con un mal mayor, y que después de hacerme esperar más de dos horas, y mandarme a dos enfermeras a recorrer los pasillos de un cubículo a otro y a dos pasantes —egresados de una universidad legionaria, de cuyo nombre no quiero acordarme— a rellenar cuestionarios de rigor, entrara al cubículo con análisis en mano, sin voltear siquiera a verme para decirme que tenía que hacerme el consabido tratamiento de rigor —cosa que yo ya sabía, porque venía hasta en Internet— y luego cobrarme la friolera de 3 mil pesitos.

Y es que la medicina se ha convertido en un negocio y en uno de los negocios más lucrativos del mundo, un negocio sucio, y desalmado, la verdad, porque se lucra con el dolor y la vida humana —evidentemente además del bolsillo—, porque no hay un ser más vulnerable que un enfermo. Cuando estás enfermo te conviertes en un desvalido, un marginado, un indefenso que está deprimido, que no sabe que le pasa, que desconoce su cuerpo y busca respuestas en cualquier parte, busca ayuda en donde sea y como sea y que necesariamente ve en el médico a un «salvador», a un paladín que va a remediar su malestar, su dolor y su angustia, ve en él a alguien en quien depositar confianza, su pena y su problema. Por eso, me parece una ignominia, que existan ese tipo de médicos e instituciones que lo único que buscan es enriquecerse, mercantilistas, diría mi papá.

Ya no se diga si eres un enfermo con cáncer o un padecimiento mortal que te transforma en una persona casi sin voluntad, o peor aún, si eres un paciente psiquiátrico. Me cuentan por ahí, que hay un oncólogo muy renombrado llamado Zinser que es el típico que tiene a pacientes terminales con fiebre y escalofríos esperando dos horas en una sala, y que cuando los ve, no tiene ni el más mínimo gesto humano con ellos. Pero eso sí, siempre cobra, los cure o no, se mueran o no.

¡Qué lejos estamos de los médicos familiares que te conocían desde niño, que conocían a toda tu familia, que iban a tu casa! Y más lejos todavía de los tiempos de Hipócrates que juraba cosas como: «Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia» Ojo, injusticia. Y también decretó cosas como: «Y no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras».

¡Qué lejos, de verdad!

Yo por eso sufro iatrofobia y trato de ir al doctor lo menitos posible, como bien dice mi papá: «¡No vayan al doctor! Es como llevar el coche al taller, cuando te lo regresan sale jaloneándose y con otros problemas que al entrar ni tenía».