El límite es uno mismo. Cuando se trata de entender la frontera entre una imagen sensual, una erótica y una pornográfica, dice Edward Lucie-Smith, el límite radica en esa delgadísima línea, ese límite impuesto por nuestra manera de pensar, nuestro bagaje cultural, nuestra moral. ¿Hasta dónde se disfruta de una obra y hasta dónde nos ofende?

«Si la belleza está en la mirada del espectador, el erotismo está en su mente».

Y es que el erotismo es el diálogo en el que conviven el amor romántico y el amor apasionado, el deseo sensual y el amor carnal, y no sólo eso, sino que en él convergen la idea, las proyecciones, las fantasías, la represión, la complacencia y hasta el desfogue, es decir, la aceptación o rechazo, el placer estético o la agresión radica en el espectador.

Cualquier ámbito de creación artística es propicio para el tópico del erotismo: la literatura, con el Marqués de Sade, Émile Zola, Henry Miller, D. H. Lawrence o Guillaume Apollinaire; la escultura —en la que por siglos estuvo disfrazado de escenas mitológicas—, en manos de Antonio Canova y Auguste Rodin; la fotografía, el grabado, el baile, el cine, las artes populares —en la forma de juguetillos, figuras, bisutería o coplas picarescas—.

Pero el tema que nos ocupa es el erotismo en la pintura, donde las manifestaciones de la libido, la imaginería sexual y el deseo carnal toman forma mediante el color, la composición y la sutileza o la audacia de la expresión plástica.

Erotismo: tema del mundo entero

No hay cultura presente o pasada que no tenga manifestaciones artísticas del erotismo. Basta con revisar murales y bajorrelieves fenicios y mesopotámicos, glifos mayas, libros y estampas de la India o japonesas, el panteón griego y la mitología romana plasmados en esculturas, murales o alfarería.

En un origen se celebraba la fertilidad, y de la mano de ésta se exaltaba el cuerpo de la mujer como receptora de la semilla, y el del hombre por su poder de fecundación. La reproducción de los órganos sexuales dejó de exaltar la fecundidad para sublimar aquello que está en la libido, y que se carga de significados que cambian de una cultura a otra y de época en época, de tal manera que el cuerpo de la mujer es el objeto del deseo, y el del hombre se reviste, aún más, de fuerza y erotismo.

En Occidente, durante la Edad Media, el pueblo difícilmente podía poseer ilustraciones, figurillas o escritos y el hecho de que el conocimiento se preservara en los conventos y monasterios, provocó que el erotismo —que era totalmente público en la antigua Roma— entrara en un periodo de latencia que lo hizo aún más apetecible.

El Renacimiento

Pero con el Renacimiento y el impulso de las técnicas de impresión, el grabador Marcantonio Raimondi y el dibujante Giulio Romano publicaron I Modi, una colección de estampas en las que se reproducían distintas posiciones del acto sexual; esta publicación provocó la consecuente reacción del Papa Clemente VII y entonces, Romano tuvo que huir a Mantua y Raimondi fue encarcelado.

Te puede interesar: El arte renacentista: fruto de la época medieval

Desde entonces el arte erótico ha sido como un adolescente que desafía a sus padres en busca de libertad, de ampliar el límite, de recorrer la frontera, y de abolir la represión de la moral de cada época. En sus manifestaciones a menudo se conjugan hedonismo, culpa, crítica social, doble moral y transgresión de los límites de lo aceptado, y resulta natural que se desdibujen y se confundan el arte erótico con lo obsceno y lo pornográfico.

Tres transgresores de la sensualidad

Porque el espacio en Algarabía nunca es suficiente, nos limitaremos a exponer las obras de tres autores que creemos son el mejor ejemplo de cómo ese límite se ha distendido a través de los siglos.

Esto nos ayudará a entender, por ejemplo, por qué la obra de Sade ha pasado de la clandestinidad a la legalidad o por qué la Venus de Milo se exhibe en el museo de Louvre tan naturalmente como si estuviera vestida.

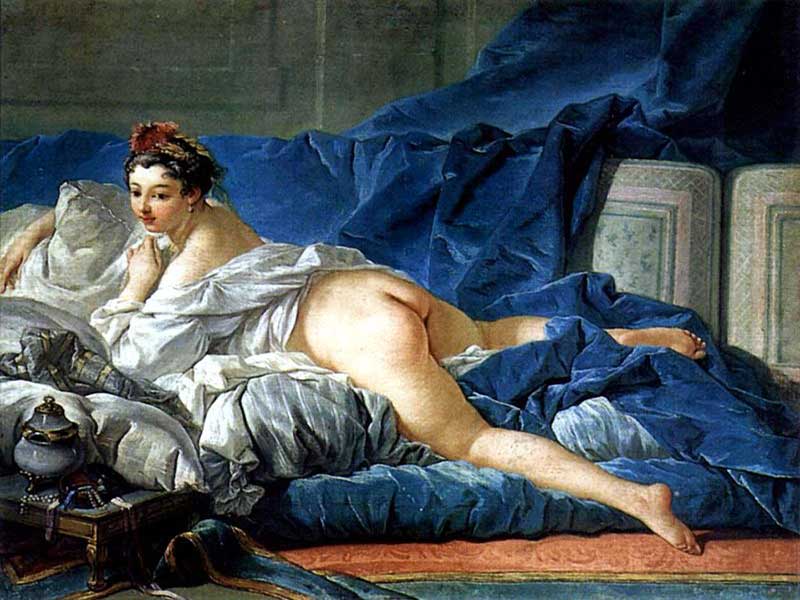

François Boucher.

Este pintor francés de finales del siglo XVIII, protegido de Madame de Pompadour, descubrió el mundo frívolo que privaba en la corte por medio de un erotismo oculto en escenas mitológicas. La diosa Diana fue su personaje favorito y la justificación para mostrar senos descubiertos y vaporosas telas; el baño fue el pretexto para rodearla de ninfas, dioses y querubines que exaltaban la exhibición pudorosa de las carnes blandas y rosadas.

Al retratar la vida cotidiana, recurrió a un erotismo elegante en el que la imagen insinúa la presencia de un observador invisible cuyo interés es el cuerpo yaciente de una mujer desnuda, o de un voyeurista que irrumpe en la intimidad de una mujer, como en Mujer orinando, en el que ni siquiera es necesario ver las carnes rosadas: el solo acto y la postura son estímulos suficientes para despertar el apetito sexual y afectar la sensibilidad.

Los colores ocres y marrones que emplea Boucher contrastan siempre con lo que quiere exaltar: las carnes, los rosas, la suavidad, la sensualidad, el placer; todo se transmite mediante tonos luminosos que disminuyen la intensidad del fondo, pero que retratan a cabalidad camas que han pasado por una batalla pasional, ropajes, desorden, sillones, aguamaniles, mesillas, espejos de mano, cortinajes y hasta molduras en la pared.

Gustave Courbet.

El siglo XIX, París y el realismo fueron el marco dentro del cual este artista pintó cerca de 50 desnudos. Los personajes mitológicos

habían quedado atrás; ahora las modelos —campesinas, sirvientas y conocidas— exponían su belleza y erotismo tendidas en la hierba, solas o en pareja, dormidas o despiertas, cubiertas o descubiertas, en la mitad de un paisaje o dentro de una habitación.

Courbet retrata posturas naturales, como si se tratara de una instantánea, y así la actitud de cada cuerpo tiene un lenguaje que nos detalla aquello por lo que está pasando: no dudamos en pensar que algunas todavía están en el éxtasis del orgasmo, otras caen rendidas con los cuerpos entrelazados después de haber visitado el séptimo cielo, una más se está vistiendo ya; el tabú de una media y la sensualidad de un diminuto pie enmarcan un sexo que apenas se logra ver, pero del que es imposible despegar el ojo.

Con El origen del mundo, pintura realizada por encargo para el diplomático turco Khalil-Bey, Courbet expone la vulva coronada por el vello púbico, oscuro y abundante, nunca antes retratado. Al parecer, éste fue un gran tabú, incluso dentro del arte erótico, pues los personajes apenas lo tenían insinuado o en caso contrario lo tenían cubierto por telas, manos o flores, como Olympia (1863) de Édouard Manet.

En este caso Courbet eliminó todo aquello que distrajera al observador del foco de atención; no hay cara, no hay mobiliario, sólo está presente un cuerpo de piernas abiertas, expectante, anhelante, en una escena fascinante y misteriosa a la vez.

Las condiciones en que esta obra fue creada provocó que nunca fuera expuesta al público y que muy pocas personas la hubieran visto, pero desde 1995 se exhibe dignamente en el Museo D’Orsay, arrebatando un suspiro a todo aquel que no se lo espera, dejándolo perplejo y sin dudar por un segundo que, en efecto, ése es el origen del mundo.

Egon Schiele.

Este pintor austriaco, seguidor del movimiento expresionista, se enfoca en los temas eróticos y sexuales de una manera más cruda, a veces agresiva: las escenas ya no evocan al antes o el después, sino el acto mismo. La sutileza es remplazada por el descaro, los órganos sexuales de sus personajes han dejado de ser un sacrosanto lugar, para mostrarse y exhibirse como un objeto que agrede, pero que a la vez domina y hechiza.

Para Schiele no hay pudor, no hay concesiones: el cuerpo desnudo es grotesco; el pene, un objeto de poder, y la vagina, un mero objeto de satisfacción.

No es raro ver, además de parejas teniendo sexo, el placer solitario de hombres y mujeres: la masturbación aparece cruda y mordaz gracias a la desfiguración de los cuerpos y a contornos negros que dan la impresión de ser esquemas desprovistos de toda sensibilidad. Y, aun así, son cuerpos cargados de tal energía que son capaces ya no sólo de evocar nuestros deseos, sino de llevarnos al límite en el que nuestras fantasías y perversiones se tocan.

También te puede interesar…

– Vanguardia surrealista

– ¿Qué onda con las orgías?

– La sexualidad durante la Modernidad