¿Por qué la mayoría de los mexicanos carecemos de formación musical? ¿Qué pasa en la educación secundaria para jamás volver a tener ganas —salvo contadas excepciones— de tocar un instrumento en la vida? Presentamos una breve reflexión sobre estas experiencias.

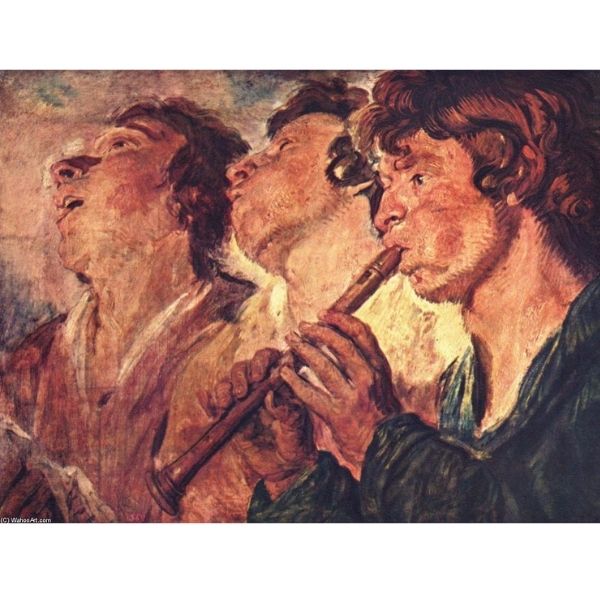

Cuenta la leyenda que Luis Echeverría Álvarez, el entonces presidente de la República, al llegar al aeropuerto de Tokio, fue recibido por cientos de niños nipones que interpretaban melodías mexicanas con diversas flautas dulces: barrocas, escolares, de pico…; la misma leyenda afirma que este concierto emocionó tanto al Presiso que instruyó al entonces secretario de Educación Pública para que, a partir de ese momento, en todas las escuelas públicas de México la flauta dulce se convirtiera en el instrumento oficial para la enseñanza musical.

Flauta dulce o muerte

Por supuesto, una instrucción así de arbitraria, sin la menor preparación logística ni docente —¿de dónde se iban a sacar cientos de miles de maestros en educación musical para todas las escuelas del país?— no auguraba nada bueno, pero aquella era la época en que si el mandatario decidía vestir de guayabera en un evento oficial, de inmediato toda la nómina gubernamental aparecía uniformada con la misma prenda y sin el menor cuestionamiento —como ahora el saco y la corbata son de rigor en las ceremonias oficiales, así se trate de la presentación de un libro o de una fiesta infantil.

«Haiga sido como haiga sido» la orden de que así sería la educación musical en México, lo cierto es que hasta la fecha la flauta dulce es el «único instrumento admitido» en esta disciplina, sin importar si algún alumno ya sabe tocar la guitarra, los teclados o algún otro instrumento: «¡Flauta dulce o no entra a mi clase!» —aún recuerdo nítidos los gritos de varios profesores de «educación artística» cuando les argumentaba que ya sabía tocar el piano…

«Heredarás las babas»

Aunque ahora es muy sencillo conseguir una flauta dulce en cualquier papelería, o incluso en el supermercado, hace 40 años era necesario buscar el instrumento en una sucursal Yamaha porque, si uno se atrevía a llegar a la clase con cualquier otra marca, además del consabido regaño, lo único seguro era llevarse algo más que un zape o un jalón de pelo.

Las tiendas musicales eran una opción pero, luego de que miles de niños buscaran al mismo tiempo el susodicho instrumento, comenzó uno de los peregrinajes más infructuosos y menos registrados de nuestra historia patria.

En 1965 Torakusu Yamaha —fundador de la marca— comenzó la producción de instrumentos de viento, incluida la flauta dulce.

Por la misma razón que conseguir la flauta era un asunto más de suerte que de recursos, las primeras que llegaron a los salones escolares fueron robadas de inmediato. Las madres de estos niños descuidados decidieron marcar la nueva flauta de su hijo con barniz de uñas para distinguirla del resto… pero al poco tiempo todas las flautas tenían marcas similares.

Por ello, las madres llegaron al extremo de grabar las iniciales —en algunos casos el nombre completo— de su hijo en la flauta con un cuchillo o un clavo caliente; con el uso, las letras —enormes, burdas, ilegibles— resaltaban debido a la mugre que ya no salía ni limpiándola con alcohol.

Y hablando de higiene, ¿quién no recuerda el bonito momento en que la flauta empezaba a chorrear baba —literal— luego de algún rato de uso? Por supuesto: la primera reacción era sacudirla —sin albur— y más de un compañero cercano quedaba atónito preguntándose cómo es que empezaba a llover bajo techo.

El colmo de la escasez de instrumentos vino cuando los estudiantes heredaron la flauta a sus hermanos menores: a las marcas del nombre anterior se añadían los del actual —y así en lo sucesivo, según la cantidad de hermanos que se tuvieran—, pero por más asquerosas que fueran estas manchas, jamás lo serían tanto como la saliva acumulada por los años —¡yerrrghhh!

«¡Hay camotes!»

Los primeros intentos de emitir algún sonido con la flauta dulce eran estridentes y desagradables, más cercanos al silbato del camotero que al concierto que conmovió al presidente; y si esto lo multiplicamos por un promedio de entre 30 y 50 niños por clase, es entendible por qué más de un maestro de educación musical, en su intento de «despertar la sensibilidad artística» de sus alumnos, sólo sintiera despertar un instinto asesino que devolviera el silencio.

El cuerpo de la flauta está construido de resina ABS y consta de tres partes —base, cuerpo y boquilla.

Por ello, no faltó el maestro que «prohibiera ensayar en clase»: «Practiquen en su casa; aquí sólo se toca en día de examen»; cuántas personas, de pronto, no vieron perturbado su entorno por un niño que intentaba, una y otra vez, reproducir las primeras notas del «Himno a la alegría» sin hacer sangrar los oídos de sus vecinos.

Que no se reportaran de pronto asesinatos de estudiantes en masa es prueba de que los mexicanos «aguantamos vara» —aparte de que nos encanta el escándalo y el ruido.

Días de examen

Como todo «instrumento de aliento» la flauta es un objeto delicado que, si no se limpia, guarda y emplea con sumo cuidado, su sonido se altera. Imagínese a qué sonaban esas flautas que se usaban para jugar «espadazos» durante el recreo o las horas muertas, que se desarmaban al chingadazo y que, seguro, muy pocas veces se limpiaban.

A pesar de que las clases eran —en su mayoría, pues en algún punto seguro hubo excepciones notables— insulsas y aburridas, limitadas a «copien de la página tal a tal y ensayen en su casa tales canciones», y de que jamás se tomaban en cuenta los gustos musicales de los alumnos —ni por accidente se le hubiera ocurrido a un maestro pedir opinión alguna—, no faltaba el teto, el ñoñazo que hacía todo al pie de la letra y, a pesar de tener todo en contra, aprendía a tocar el instrumento, si no con maestría, sí por lo menos de forma «pasable».

Y a estos ñoñazos —como en cualquier otra materia— se recurría los días de examen para que ellos ejecutaran la melodía a calificar: mientras uno simulaba tocar moviendo los dedos, quien sí sabía tocar se apiadaba de nuestra impericia aprovechando que el maestro, harto de oír 30 veces el «Himno a la alegría», ni volteara a ver al alumno en cuestión.

El cuaderno vacío

Un poco menos complicado, pero igual de azaroso, era encontrar el cuaderno pautado cuyo rango de vida era harto predecible: forrarlo del color que hubiera pedido el profesor —entonces libros y cuadernos debían forrarse con papel y plástico—, membretar el nombre del alumno, grupo, grado y materia.

Después de tal ceremonia, del cuaderno pautado no llegaba a usarse más allá de su primera hoja —luego de marcar las notas musicales en la escala de sol— y ya. Así que el mismo cuaderno servía para el año entrante: sólo se le arrancaba la primera hoja. Y al año siguiente: lo mismo.

Ese cuaderno podría ser la prueba pericial de por qué nuestra educación musical es casi nula y por qué jamás pasamos de memorizar una que otra canción como «Martinillo», «Las mañanitas», «Cielito lindo» y, ya los muy doctos, «La marcha de Zacatecas».

Para saber más de la música, lee Algarabía 119